近年、タブレット端末やスマホで利用できる学習教材が充実し、幼少期からこれらを使用して学習することが可能となっています。

タブレット学習は紙の教材では実現できない、動画や音声を使用した効果的な学習が期待でき、自動で採点・指導するなどの機能を備え、多くのメリットがあります。

その反面、子供の視力低下や生活リズムへの悪影響、依存症が懸念されています。

この記事ではタブレット学習が及ぼす影響とその対策について、学術論文を引用して科学的に解説します。

タブレット学習で視力低下するは勘違い?

子どもの視力低下の現状

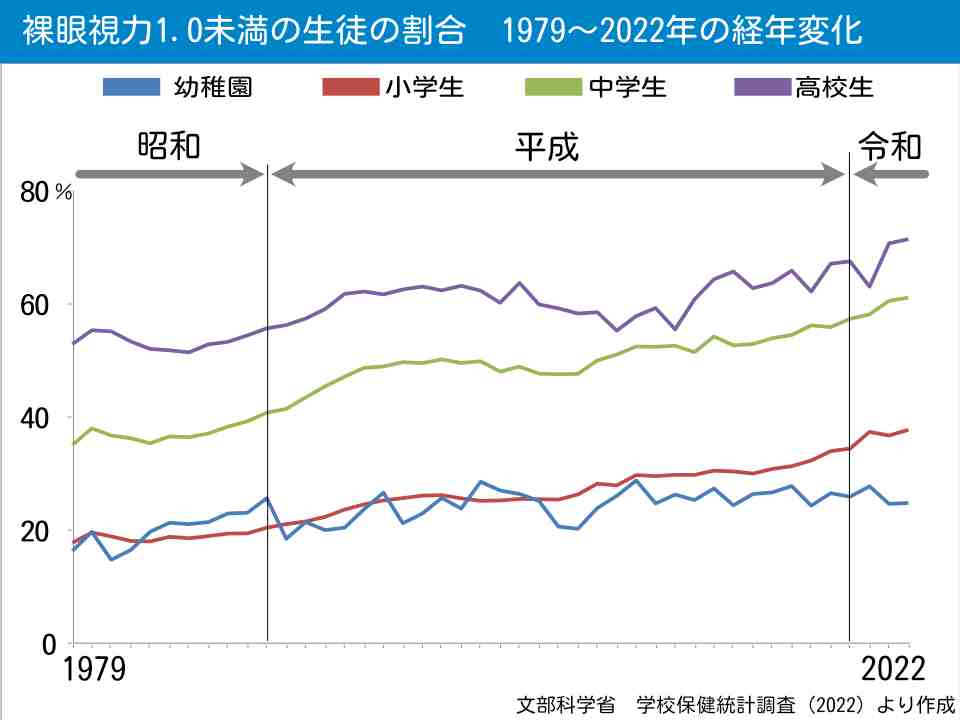

上図は文科省が毎年実施している学校保健統計調査より作成したグラフです。

小・中・高とも右肩上がりのグラフで、視力が悪くなっている子どもの数が年々増えていく傾向です。

一方、幼稚園児については全期間をとおして横ばい傾向にあり、視力が悪くなっているという傾向は見て取れません。

また、年齢が高くなるにつれ視力が悪くなる傾向が強く、高校生の直近データでは約7割の生徒の視力が1.0以下という驚くべき数値となっています。

スマホの普及がこの増加傾向の原因の一つであることは間違いないでしょう。

じゃあ、タブレットはどうなの?

子どもに与えない方が良いのかしら?

スマホよりはタブレットはリスクが少ないかと思います。

それについて学術研究を引用して解説していきます。

視力低下の原因とは?

視力の悪化は遺伝って聞いたことあるけど?

はい。そのような研究報告もあります。例えば・・

Zadnikら(1994)の研究※1では視力の悪化(近視化)は、遺伝的因子が大きく働いている

という指摘がなされています。

しかし、丸本(1999)の研究※2では・・児童の学習時の姿勢と視力について調査した結果、受験期の学童や生徒の場合、環境因子の一部である視距離の短かさが、想像以上に大きく視力の低下に関与する可能性がある

ということを指摘しています。

さらに、Grzybowskiら(2020)のレビュー論文※3では、

①視距離が25cm以下で長時間使用は近視のリスクが高い。

②屋外での遊び時間が少ないと近視のリスクが高い。

③睡眠時間が少ないと近視のリスクが高い。

といったことを述べています。

②は、屋外で遊ぶときは、遠くを見る機会が多いことと関係しています。

また③は、人間は睡眠中に体の各所を修復していると言われていますから、睡眠時間が少ないとその時間が少ないということを表しているのでしょう。

ようするに、目に近づけて見るのがダメなのね。

そして目を休ませるのが大切なのね!

その通りです。

その他に、姿勢が悪いと近視のリスクが高まるという研究例もあります。

丸本ら(2002)の研究※4では視距離の短さが近視のリスクを高めるという他に、片目だけ近視化する「不同視」が多い

ことも指摘しています。

その例として、モニターなどを斜めから見ることや「頭のかしげ」により不同視になる可能性を挙げています。

ようするに、こんな姿勢はリスクがあるってことですよ。

いやね。何のことかしら?オホホホ

行儀が悪いところは子どもに見られないようにした方が・・

タブレットはスマホよりも近視リスクが少ない

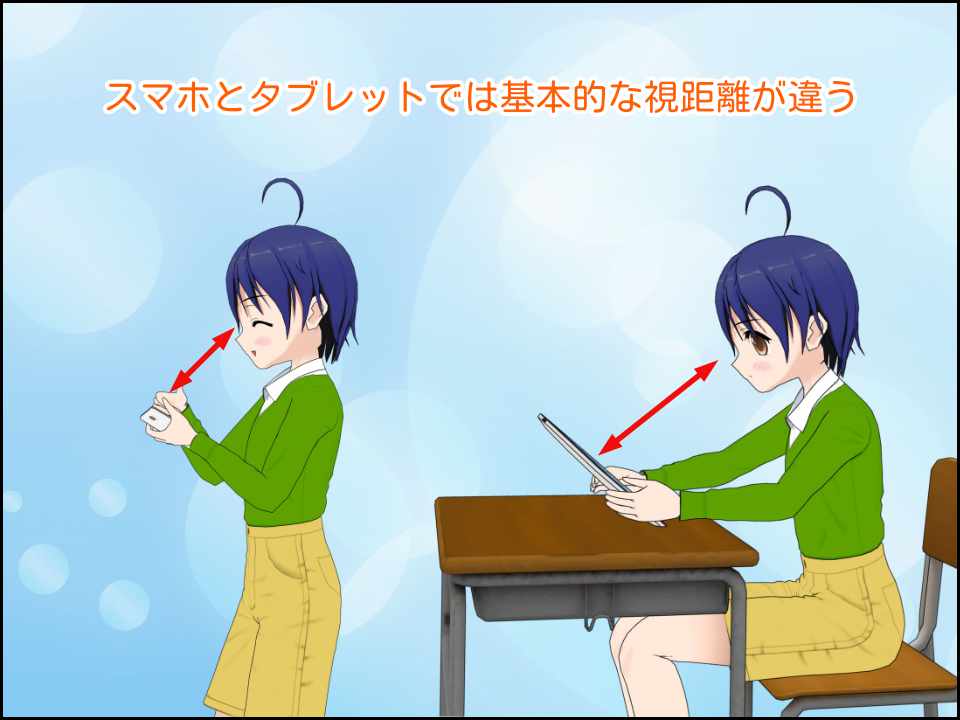

ここまで述べてきたように、視距離が近いことは近視リスクの大きな要因の一つです。

スマホは画面が小さいため、視距離が短くなりがちです。

一方、タブレットの場合、画面が大きいため目を近づけて使う必然性はありません。

そもそもタブレットは、スマホに比べ重量があるので、手に持って長時間使う、特に目に近づけて使う状況は少なく、テーブル上に置いて使うことが多いかと思います。

ゲーム機も画面小さいから、よく顔に近づけて使ってる気がするわ・・

デジタルデバイスが悪いのではなく、画面の大きさによる近い視距離と長時間使用が近視リスクを高めると言えるでしょう。

画面大きめのタブレットならリスクは少なそうね。

親ができる子どもの視力低下防止策

タブレット等のデジタルデバイスだけでなく、教科書等の紙の印刷物をずっと見た学習でも近い視距離による近視のリスクは避けられません。

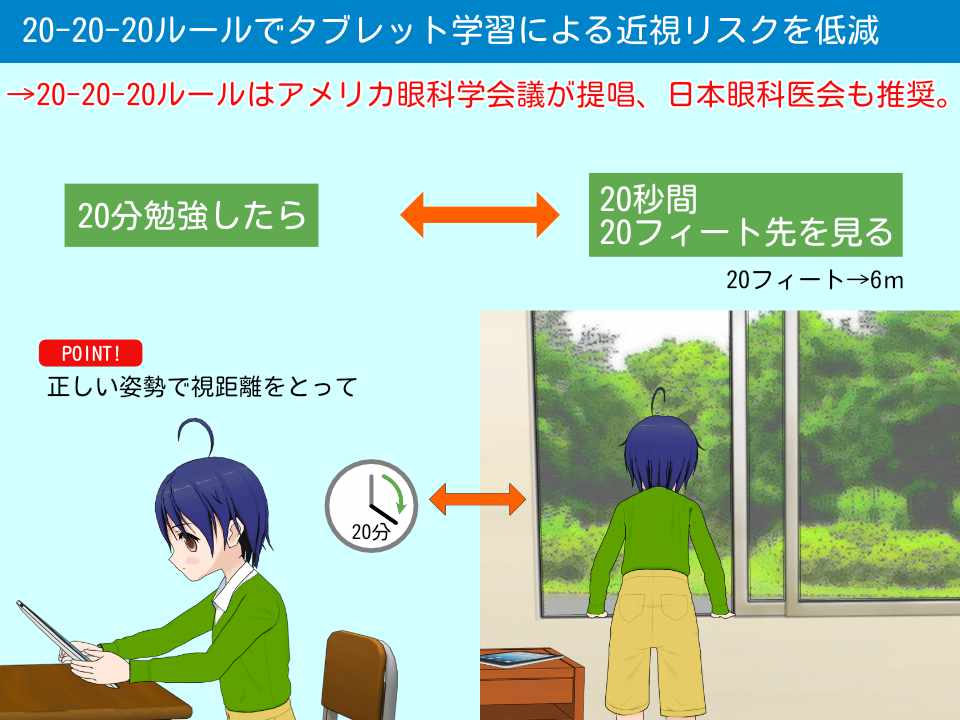

なので、上図のような目を休ませる習慣「20-20-20ルール」を子どもの学習に取り入れるのが良いでしょう。

20分おきに休ませるなんて時間管理は少し難しいと思うんだけど。

20という数字は目安なので、大体で大丈夫です。

時間管理が難しいならそれが実現できる環境を用意してあげましょう。

例えば、学習タイマーを使うとか、そのような機能を有するタブレット教材を使うことが考えられます。

学習用タイマーの例

タブレット教材の例 「すらら」

- 短時間区切りを積み重ねて学習する方式なので、区切りごとに休みを取れば良い。

- 学習の遅れを取り戻す目的なら、最強の教材と思われる。

- もちろん先取り学習も得意。

- 子どものペースで効果的に学べるタブレット教材。

最初のうちは「20-20-20ルール」を親と一緒に行わないと、習慣づけは難しいかと思います。

そうね、口で言ってもなかなかやってくれなさそうね。

私も一緒にやってみよっと!

なお、子供の近視が疑われる場合、いきなりメガネ屋さんでメガネを作らず、まず眼科を受診することを論文の中で推奨していました。

- ※1 Zadnik K, Satariano WA, Mutti DO,Sholtz RI, Adams AJ. The effect of parental history of myopia on children's eye size. JAMA 271:pp1323-1327,1994.

- ※2 丸本達也,児童、生徒の姿勢と視力,人間工学 Vol.35(特別号2):pp116-119,1999

- ※3 Andrzej Grzybowski, Piotr Kanclerz, Kazuo Tsubota, Carla Lanca & Seang-Mei Saw,A review on the epidemiology of myopia in school children worldwide,BMC Ophthalmol 20, 27,2020

- ※4 丸本達也,外山みどり,城内博,斎藤進,最近の子供の視力および調節力の特性について,人間工学 Vol.38(特別号),pp224-225,2002

タブレット学習によって、生活リズム、身体へ影響があるのか?

ブルーライトの影響

デジタル機器の画面から出るブルーライトが悪いって聞いたことあるけど本当?

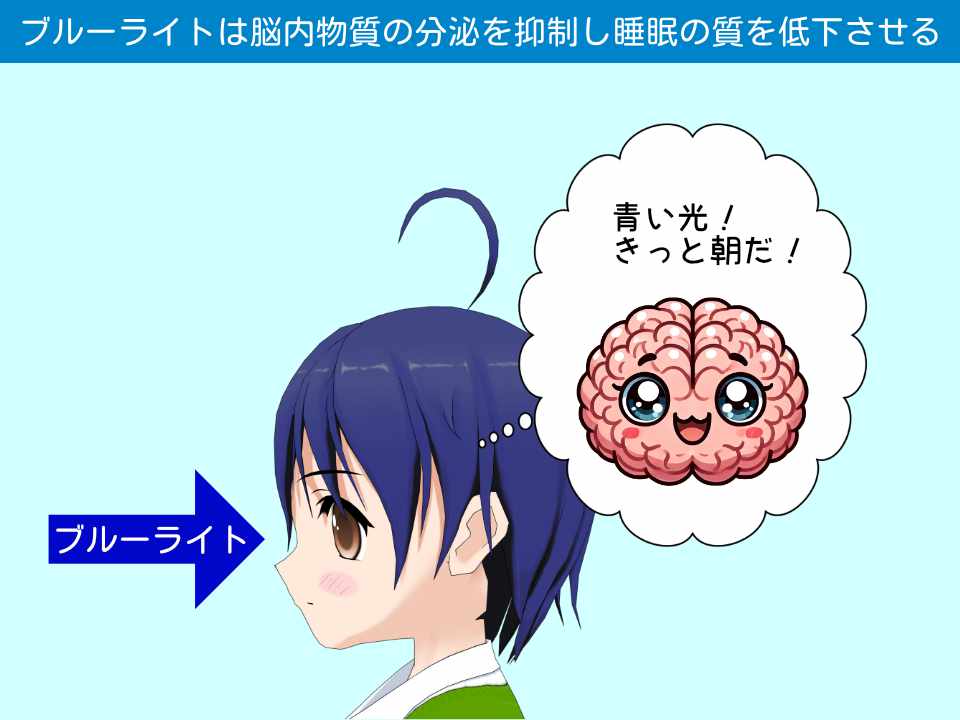

ブルーライトは体内時計を狂わせるため、生活リズムや身体へ悪影響があることが分かってます。

良質な睡眠を確保できなくなり、記憶の定着や昼間の学業にも支障が出る恐れがあります。

PCなどのデジタル機器から発生するブルーライトが悪いということはよく言われることですが、昼光色の蛍光灯やLED照明でもブルーライトは発生しています。

なので、デジタルだけ機器が悪いというわけではありません。

室内照明を含め、就寝前にブルーライトを含む光を目に入れることにリスクがあります。

適切な入眠・睡眠には脳内物質メラトニンの適切な分泌が必要で、数々の研究によってブルーライトがメラトニンの分泌を阻害するということがわかっています(例えば戸田ら2007の研究※5)。

Higuchiら(2014)の研究※6では光によるメラトニン抑制の割合が子供では大人のほぼ2倍であることが分かり、子供の方が大人よりも光に敏感である

と指摘しています。

また、Gooleyら(2011)の研究※7では夜遅くに室内光 (<200 ルクス) にさらされるとメラトニン合成の開始が抑制された

と述べています。

200ルクスという光は、少し暗いと感じるリビングのイメージです。

室内光ですら悪いのなら、デジタル機器の光はもっと悪そうね。

そうとも限りません。ポイントはブルーライトが含まれるかどうかです。

後述しますが、タブレットでは簡単に対策できます。

タブレット学習における、ブルーライト対策

ブルーライト対策は下記の2つが有効です。

タブレット端末の悪影響を考えるのと同時に、生活・学習環境中のブルーライト対策が重要です。

前述したように200ルクスという暗めの照明でも身体への影響が確認されています。

そして、タブレットを使う時間よりも室内照明下にいる時間の方が長いはずです。

なので、夜間過ごしたり勉強する部屋の照明をブルーライトを含まない照明へ交換すべきでしょう。

具体的には電球色と呼ばれる暖色系注1の光を発する照明への交換です。

注1:電球色はオレンジ〜黄色の色。一方、昼白色、昼光色は白色(透明)の光で寒色系とよばれる。

このタイプのLEDなら千円以下です。子どものことを考えたら安い投資では?

また、タブレット端末では夜間ブルーライトを出さないように設定することも可能です(最近の機種ならば標準仕様として搭載されているはずです)。

お金も手間も大してかからないわね。やってみようかしら。

- ※5 戸田 直宏, 野口 公喜, 村上 忠史, 松林 容子,夜間の低照度光曝露がメラトニン分泌に及ぼす影響,第40回照明学会全国大会講演論文集,2007

- ※6 Shigekazu Higuchi, Yuki Nagafuchi, Sang-il Lee, Tetsuo Harada,Influence of Light at Night on Melatonin Suppression in Children,The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, Volume 99, Issue 9, pp3298-3303,2014

- ※7 Joshua J. Gooley, Kyle Chamberlain, Kurt A. Smith, Sat Bir S. Khalsa, Shantha M. W. Rajaratnam, Eliza Van Reen, Jamie M. Zeitzer, Charles A. Czeisler, Steven W. Lockley, Exposure to Room Light before Bedtime Suppresses Melatonin Onset and Shortens Melatonin Duration in Humans,The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, Volume 96, Issue 3, 2011, Pages E463–E472

タブレット依存症にならないのか?

インターネット利用がリスクを高める

学習用にタブレットを渡したつもりが、いつの間にか遊び専用機になってしまう。

それが心配だわ。

大人でもハマってしまうくらいですから、子供がハマるのは容易なことです・・

タブレット学習は効果的ですが、インターネット上の娯楽へも容易にアクセスできるため、適切な設定と保護者による監督が必要です。

子どもがネットにハマってしまい、生活に支障が出てしまう現象は世界中で問題となっており、多くの調査・研究が行われています。

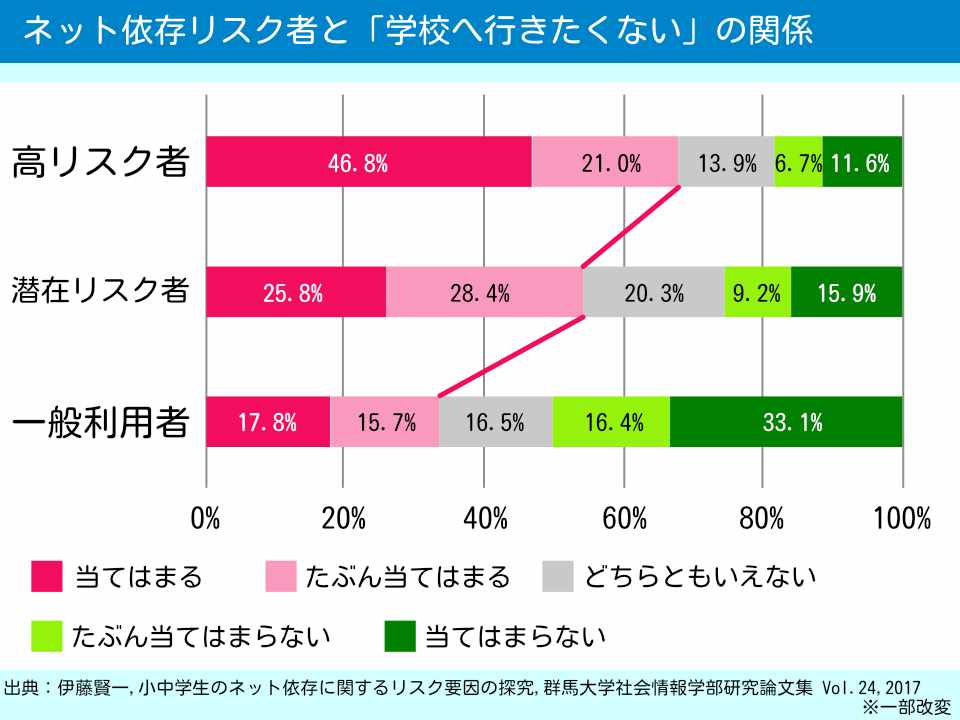

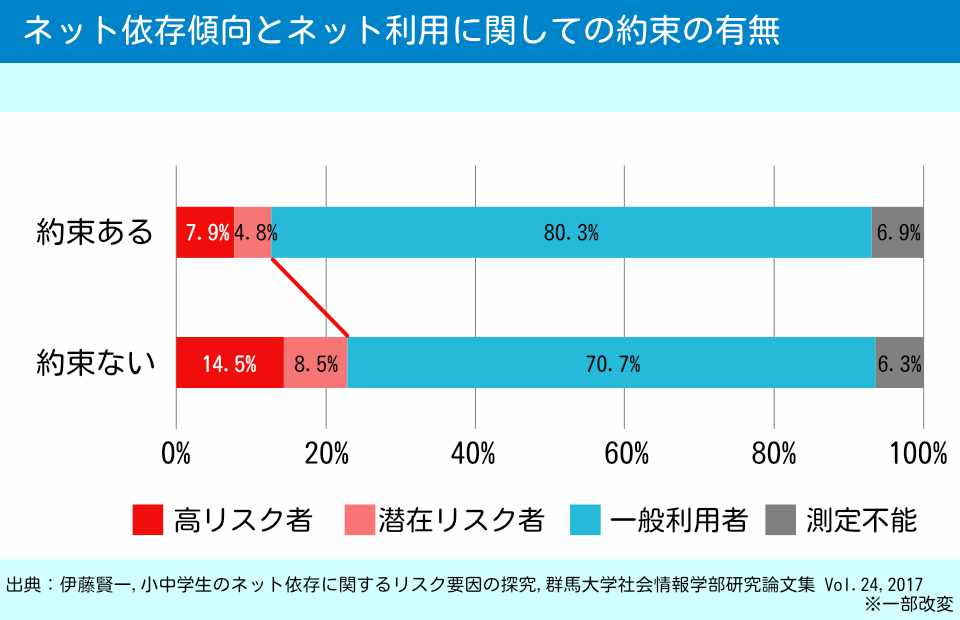

例えば、伊藤(2017)の研究※8では、小・中学生のネット依存傾向と生活について議論しています。

その中の一つに、ネット依存症のリスクがある生徒は「学校に行きたくないと思う時がある」と答えた割合が多いという報告があります(下図)。

ようするに、動画サイト・SNS・ネットゲームにハマってしまうと不登校のリスクが高まるということです。

また、Schulz van Endert(2021)の研究※9ではデジタルデバイスの使用時間が長いほど学業成績が悪い傾向がある

ことが確認されています。

(なお、その論文中でのデジタルデバイスを使用した時間とは、ネットゲーム等の遊びに使った時間)

タブレットを勉強に使うのはいいけど、他の使い方は注意が必要ね!

はい。保護者が積極的に管理する必要があります。

具体的な対策例を挙げてみたいと思います。

親ができるネット依存症対策

子どものタブレット利用では、家庭ごとのルールを作り守らせることが重要です。

前述した伊藤(2017)の研究※9でもこれについて言及しており、放任主義の家庭ではネット依存症のリスクが高いという結果

でした(下図)。

下記のようなルールを親子間で決めておくと良いでしょう。

例えば、勉強を1時間やったら1時間タブレットでYoutubeを見ても良いとか、タブレットを遊びに使える条件、時間を決めましょう。

その時、ルールを守っているか確認するためにも、保護者の目が届く場所で行わせるのが良いでしょう。

なお、タブレットの機能として、下図のようにアプリの使用制限をかけることも可能です。

最初のうちは、自発的にルールを守らせる訓練のためにも、制限はかけず、使用時間のモニターのために使うのが良いでしょう。

確かに、自分でルールを守れるようにするのは大切なことね。

ルールを守れないようなら制限をかけることにしましょう。

- ※8 伊藤賢一,小中学生のネット依存に関するリスク要因の探究,群馬大学社会情報学部研究論文集 Vol.24,2017

- ※9 Tim Schulz van Endert,Addictive use of digital devices in young children: Associations with delay discounting, self-control and academic performance,Plos one,2021