この記事では、専門学校の「職業実践専門課程」における情報公開について解説します。

「職業実践専門課程」は専門学校の質の確保と向上のために、企業と連携し実践的なカリキュラムを実施する専門学校を文部科学大臣が認定するものです。

職業実践専門課程に認定された課程(一般的に学科ごと)は情報公開することが義務となっています。

専門学校の情報公開の状況

大学では2011年(平成23年)から情報公開が義務付け(文部科学省令第15号)されています。

これにより、大学の教育に対する考え方や入学者数、就職状況などが明確にわかるようになっています。

大学の場合「偏差値のみによる大学ランキング」ではなく、公開された情報から大学の実力を知ることができます。

一方、一般的な専門学校の場合、偏差値によるランキングがありませんし、情報公開は義務化されていません。

そのため、入学希望者は各専門学校が配布する入稿案内パンフレットやオープンキャンパスで入学の可否を決めなければなりません。

情報公開が義務付けられている場合

専門学校のうち、「職業実践専門課程」および「高等教育無償化対象校」に指定されている場合は決められた書式での情報公開が法的に義務となっています。

これらの制度に指定されている専門学校は全体の6割程度(無償化の場合)なので、情報公開が義務付けられている専門学校はそれほど多くないのが現状です。

進学希望者から見た情報公開の重要性

進学希望者が進学先の情報を知るには、学校案内パンフレットやホームページがメインの媒体かと思います。

これらは広告なので、かなり魅力的に書かれています。

例えば・・「好きなことを仕事にする」、「高い就職率」、「高い試験合格率」・・など、専門学校の広告では見慣れた文言です。

もちろん、ほとんどの専門学校で、それらの文言に嘘は無いかと思いますが、過去には誇大広告で消費者庁に行政処分を受けた専門学校も存在します。

ほとんどの場合、パンフレット信用してもいいんだよね?

法的に嘘にならないような抜け道があり、入学希望者のイメージとは合わない可能性があります。

例えば就職率。

就職を希望した人のうち何人が就職できたかをパンフレットに掲載するのが慣例となっています。

もし、就職を希望しない人が学科の半数もいたら就職率の数字を信用できるでしょうか?

また、資格試験を受けた人が学科の半数にも満たないのに、合格率100%と言われたらあなたのイメージに合いますか?

情報公開を見れば、リアルな数字が見えてきます。

自分の目で確かめろってことね。

「高等教育無償化」対象校の情報公開も有効ではありますが、「職業実践専門課程」の情報公開の方がより詳しく分かります。

また、職業実践専門課程に指定されている専門学校の場合、大抵無償化対象にもなっていると思います。

それらを合わせて情報の確認をすれば間違い無いかと思います。

情報公開の信頼性と問題点

「職業実践専門課程」や「高等教育無償化対象校」の指定を受けるには行政に書類を提出し認められる必要があります。

そして、情報公開される書類は行政に提出した書類の一部なので、記載内容の信頼性は高いと言えます。

ただし、専門学校における情報公開は少し問題点があると私は考えています。

それは、情報を見つけにくいことです。

情報公開は基本的に専門学校のホームページで行うことになっており、誰でもいつでもアクセスできるという利便性があるはずなのですが・・

積極的に情報公開したくないという専門学校もあるのではないかと勘繰ってしまうほどです。

まあ、都合の悪いデータは見せたくないのは当然よね。

私が調査した中で積極的な情報公開になっていない例をいくつかご紹介します(実例です)。

このような事例に遭遇したら疑ってかかりましょう。

入学希望者にとって重要な情報にも関わらず、いいかげんなことをやっているのですから入学しない方が良いでしょう。

一番多いのがリンクが見つからないです。2〜3分探しても見つからない場合は問題があると言わざるを得ません。

公開されている情報と見方

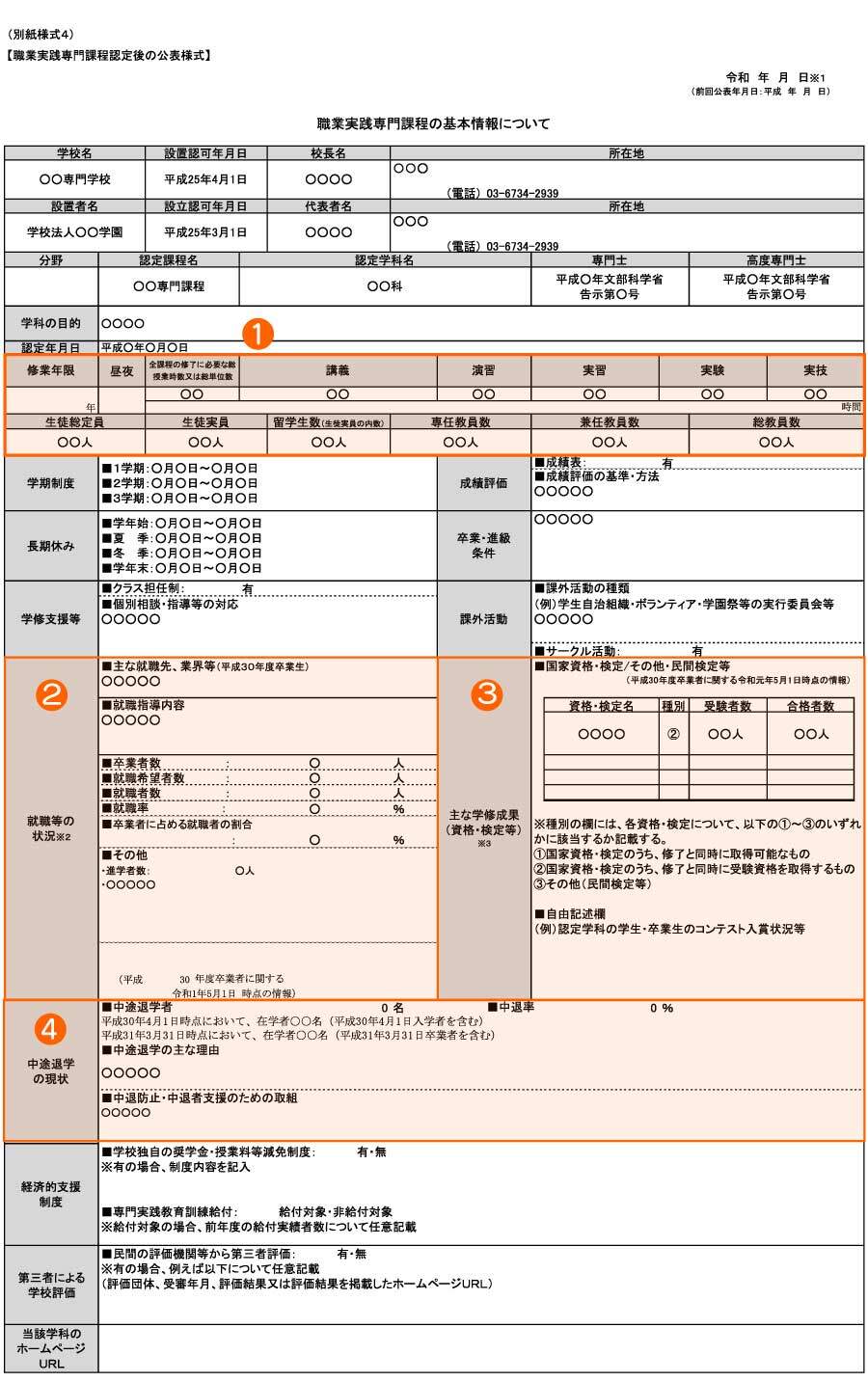

職業実践専門課程の情報公開では「別紙様式4」※と呼ばれる書類を確認すれば必要な情報が網羅されていると思います。

※正式名称は「職業実践専門課程 別紙様式4【職業実践専門課程認定後の公開様式】」

なお、書類の全体タイトルは「職業実践専門課程の基本情報について」となっています。

書式が全国で統一されているので、職業実践専門課程に認定された専門学校であれば容易に比較できます。

別紙様式4は大抵PDFファイルで提供されており、A4サイズで10〜20ページ程度です。

スマホだと見にくい可能性がありますのでパソコンかタブレットをお勧めします。

別紙様式4の見方とポイント

別紙様式4のうち、ポイントとなるのは最初のページで、下図に示す①〜④になります。(もちろん、他のページにも有用な情報はあるので確認しましょう)

- 図1ー①

定員、実員、留学生数 解説

- 生徒総定員はその課程(学科)全学年での定員です(年度募集定員×修業年限)。

- 生徒実員はその課程に在籍する全ての学年の生徒数を足したものです。

- 定員充足率(総実員数/総定員数×100)が60%を下回る学校は避けた方が良いでしょう(資金難の恐れ)。

- 留学生が多く占める場合は注意しましょう。通常、留学生は10%以下だと思います。

- 図1ー②

就職等の状況 - ポイント

- 主な就職先、業界等は欄が小さいので全ての就職先は記載されておらず、役に立ちません。パンフレットの方が詳しいと思います

- 卒業者に占める就職者の割合が本来の就職率です。90%を下回る学校は避けましょう。どこにも就職できない可能性があります。

- アーティスト、漫画家、小説家、声優などについては就職ではなくデビューなので就職率にはカウントされません。

- 図1ー③

国家資格・検定、その他・民間検定等 - ポイント

- 重要な資格の受験者数と卒業者数を比較して、受験者数が著しく少ない場合は教育の質が悪い可能性があります。合格できそうな人だけが受験している可能性があります。

- 受験者数が少ないのに高い合格率としてパンフレットで訴求している場合は怪しいと考えましょう。

- 図1ー④

中途退学の現状 - ポイント

- 中退は入学した人にとって最も不利益なことですので中退率が高い学校は避けましょう。中退率は通常5%前後だと思います。10%を超えたらヤバい学校かもしれません。

専門学校の見極め方

専門学校選びで最も大切なことは「誠実な学校であること」です。

夢や成長を期待して、人生の何年間かを預けるのですから信用に足る学校が良いはずです。

具体的にはパンフレットと情報公開を比較して著しい違いがないことが学校選びのポイントです。

就職率や資格合格率が本当なのかを見極めましょう。

見極めには、まずパンフレットを取り寄せることが必要ですが、目的の学校以外で同じ分野の学校の資料請求も必ずしましょう(そして比較する)。

めんどくさいと思う方はスタディサプリ進路を使えば複数校の資料を一括請求できます。しかも、プレゼントまでもらえます。

専門学校選びは一生を左右するので少し手間でも他校との比較は必須です。

自分で選ぶんだから騙されたは通用しないのね・・