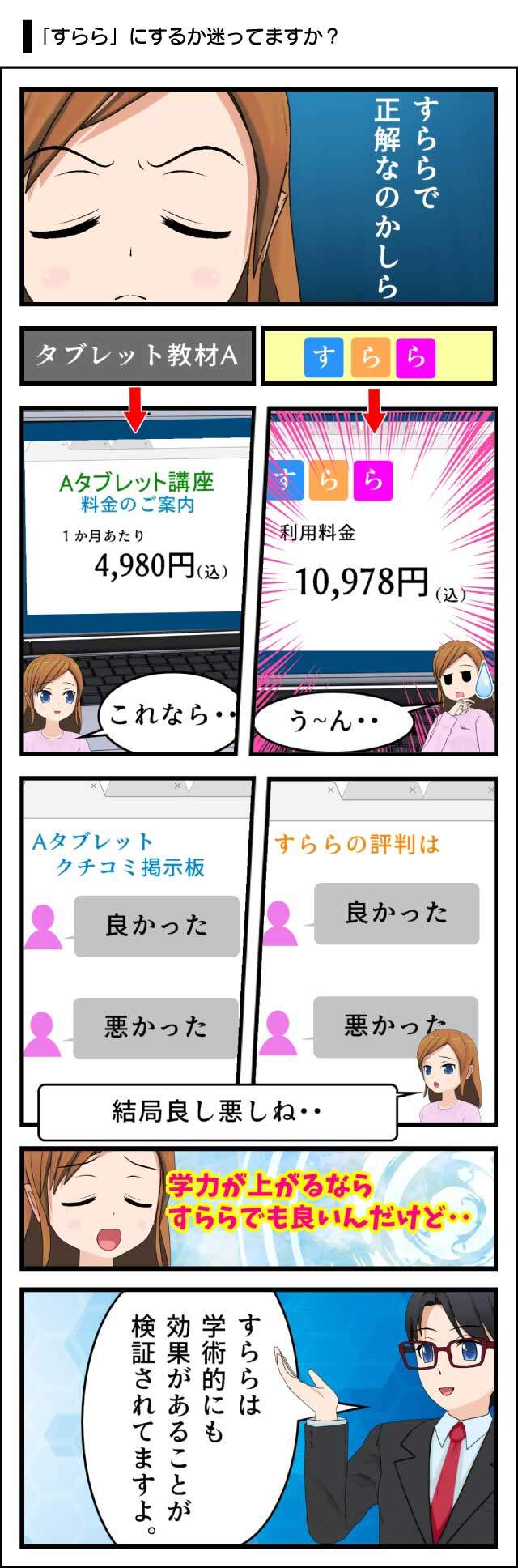

「すらら」を子供にやらせようか迷っていますか?

正直、お値段が高いのよね。

やらせて効果がなかったらと思うと・・

そうですよね・・効果もさることながら、教材を使ってくれるかも心配ですよね。

率直に言って「すらら」って効果期待できますか?

期待しても良さそうですよ!

学術論文でも「すらら」の効果が検証され、効果があるという事例があります。

本記事では、「すらら」の効果について客観的に調査・研究された2つの事例をご紹介します。

学会誌や学会で発表されたものなので信憑性は高いと思われます。

まず、結論から。

各々の研究で「すらら」には下記の効果があるということが言及されています。

研究事例が示す「すらら」の効果

- 「すらら」を使ったら成績が向上した。

- 「すらら」は学習意欲を高める効果が期待できる。

それでは上記2つの事例について詳しく見ていきたいと思います。

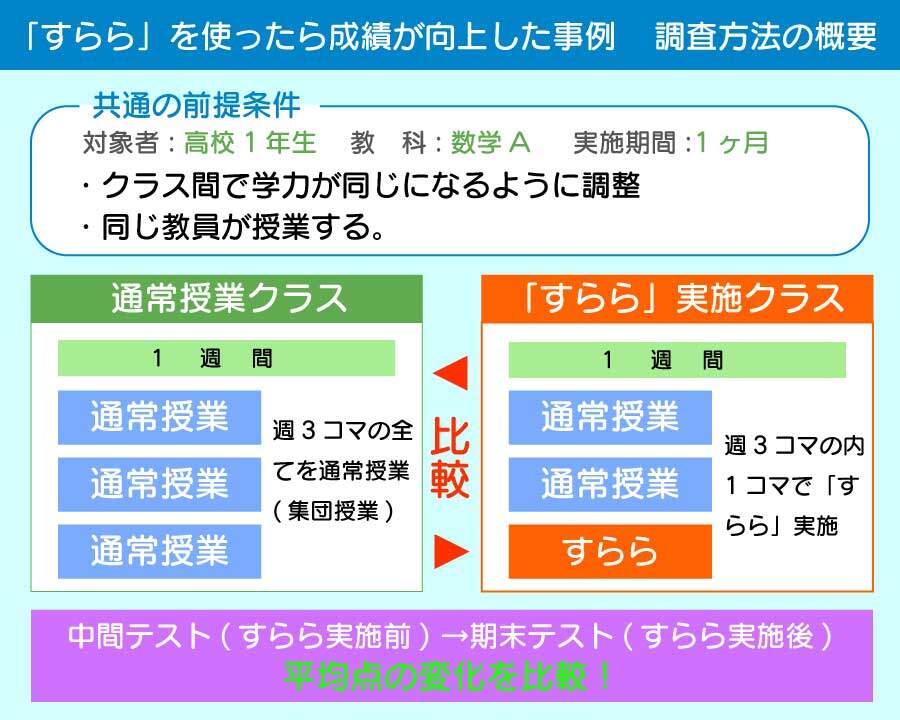

研究事例①「すらら」を使ったら成績が向上した事例

最初にご紹介する事例は山崎ら(2020)文献1による調査で、実際の教育現場に「すらら」を導入した場合の成績の変化について比較したものです。

なお、教育現場で特定の教材について効果を調査した事例は非常に稀なケースで、貴重なデータと言えます。

概要と調査方法について

「すらら」を実施したクラスでは通常授業を補完する形で「すらら」を利用する方法がとられました。

ようするに、通常授業を1コマ減らしてその一コマを「すらら」を使用した復習の時間にしたということです。

通常授業を減らすと成績が下がりそうだけど・・?

それでも、効果が出るところが「すらら」のすごいところです。

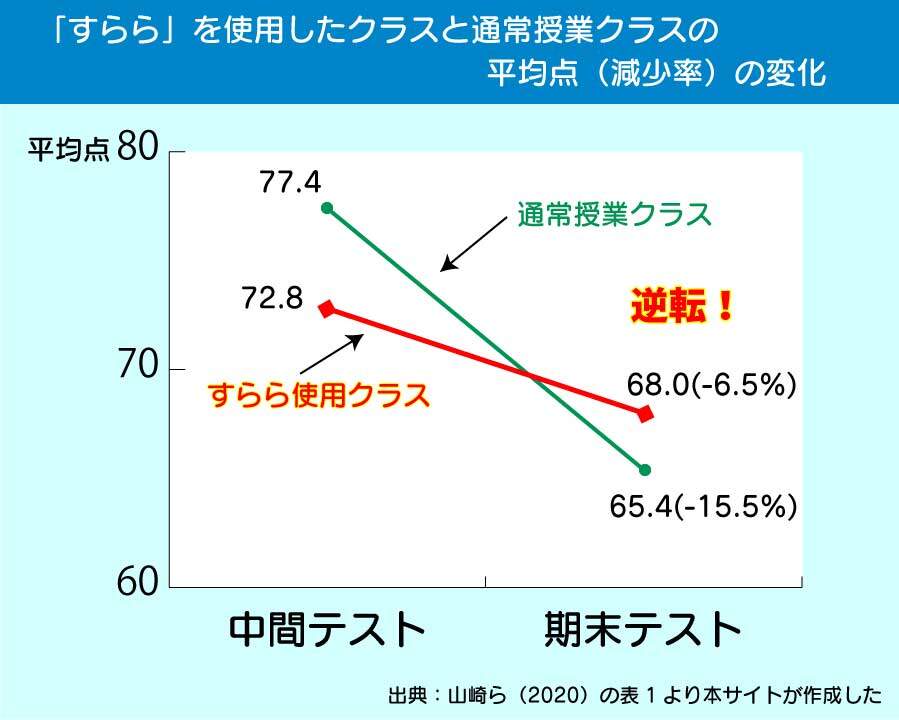

「すらら」を実施したクラスでテストの平均点が向上

両クラスとも期末テストの平均点は中間テストよりも下がるという結果でした。

しかし、「すらら」を実施したクラスでは下落幅が少なかった(-6.5%)という結果になりました(下グラフ)。

成績が逆転してるわね!

はい。

下落幅が「すらら」を実施していないクラスに比べて半分以下です。

ただし、平均点で比較をしているため成績がもっと向上した人もいれば、その逆の場合が含まれている可能性はあります。

ですが、山崎ら(2020)は下記のように結論を述べています。

クラス担任による働きかけやクラスの学習に対するモチベーションの変化による影響も考えられるため、上記結果だけで断定することはできないが、「すらら」を導入することによって一定の学習効果が得られたものと考えられる。

引用:山崎ら(2020)

この研究事例が示す重要な2つの意味

学力向上の事実がこの論文の重要な趣旨ですが、実は他にも重要なポイントを2つ読み取ることができます。

重要な2つのポイントを詳しく解説します。

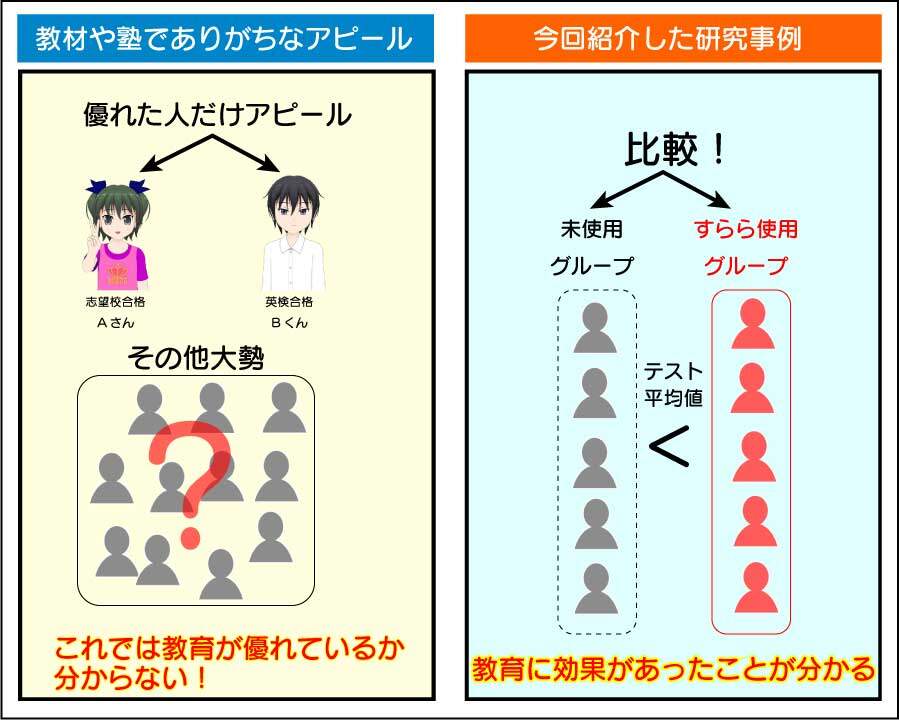

重要なポイント① 検証方法が科学的で信頼できる

この研究事例は学会で発表されている学術研究なので、客観的な視点に立った比較研究がなされています。

なので・・・

塾や他教材の広告で訴求される有効性よりも客観的で信頼できると言えるでしょう。

重要なポイント② 低学力層での有効性を確認

この研究が実施された学校※1は水戸女子高校で入試の偏差値は40※2とされています。

平均的な学力が偏差値50なので、平均よりも少し低い学力の集団で有効性が確認できたことになります。

※1 論文中ではM高校とされているが、「すらら」のプレスリリースでは同じ表が引用され実名が公表された。

※2 偏差値は「みんなの高校情報(外部リンク)」より引用

通常、低学力層の学力向上は難しいことが多いです。(勉強してくれない、指導に手間がかかるなど・・)

なぜ「すらら」だと成績がUPするのかしら?

AIによる適切な「さかのぼり学習」や「無学年式」による苦手の克服が有効に働くからです。

「すらら」は学習でつまづいたポイントをAIが自動で判断し、適切な「さかのぼり学習」をする仕組みがあります。

そして、「無学年式」を採用しているので学年に関係なく自分の不得意なところを克服できる仕組みがあります。

ようするに「すらら」は、弱点の復習・克服に優れた機能を有する教材と言え、この研究事例はそれを裏付けています。

上記の仕組みについては「すらら」公式サイトが簡潔で分かりやすいです。

「すらら」は学習意欲を高める効果が期待できる。

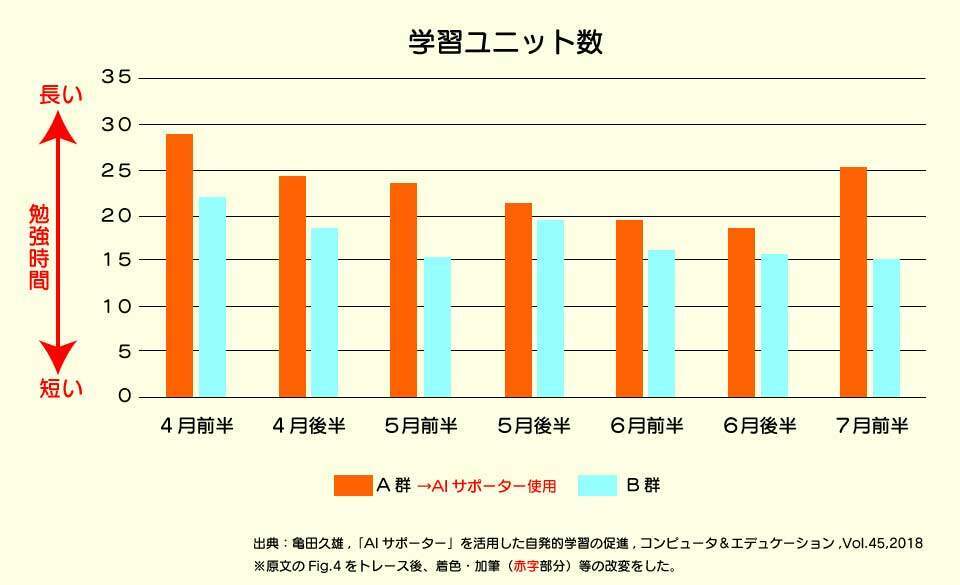

「すらら」には『AIサポーター』という機能が搭載されています。

「AIサポーター」とはAIが個々の生徒の学習努力に対して声がけ、生徒との会話のやりとりを行うことで、ログイン頻度や学習意欲の向上・学習習慣を定着させることを目的とした機能です。

亀田(2018)文献2の調査ではAIサポーターの利用と学習量の増加に相関があることを報告しています。

具体的にはAIサポーターを利用している生徒は、利用しない生徒よりも2〜3時間学習時間が多いということが分かりました(下図参照)。

AIサポーターの効果

A群:7つの期間すべてで最低1度は「AIサポーター」と会話した生徒(121名)

B群:それ以外の生徒(ランダム抽出121名)

統計学的に処理をすると、6月後半までは有意な差は認められなかったが、7月前半および全期間では有意な差

が見られたとしています。

この結果から「AIサポーター」が心理的メンター※3の役割を果たして、生徒の学習意欲を高めていると考えられます。

なお、亀田(2018)では成績の向上については言及していませんが、勉強時間が自発的に長くなることにより、成績の向上が望めると考えられます。

※3 メンターを直訳すると「指導者」「助言者」。

「すらら」には学習のモチベーションを高める仕組みが他にもあります。

すららコーチ

親の行動・態度でやる気を引き出す

子供は親に褒められれば嬉しいものです。逆に余計な口出しをすれば反発したくもなります。

勉強を促したり、やる気を出させるためにどのように子供と接するのがベストなのか?

・・・悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

そんな保護者にアドバイスをしてくれるのが「すららコーチ」です。

勉強の取り組み具合や課題の状況をモニターしつつ、親から状況・悩みを聞き、適切なアドバイスをしてくれます。

詳しくは、すらら公式サイトをご覧ください。

ゲームフィケーション

ハマると勉強が楽しくなる

アニメーションを使ったレクチャーや課題をクリアしていくとアバターが成長するなどのゲーム要素は、「すらら」以外のオンライン教材でも採用されています。

ここではご紹介しませんが、このようなゲームフィケーションを学習に取り入れると学習効果があることはいくつかの学術研究でも明らかになっています。

「すらら」に特徴的なゲーム要素といえば、「すららカップ」が挙げられます。

「すららカップ」は全国の「すらら」利用者で勉強した努力量を競い合うというユニークな競技で、入賞すると商品がもらえるのですが、なにより本人の自信につながるというメリットがあります

多くの学校にも認められた「すらら」の実力

学術論文で「すらら」の効果が報告されている他、多くの学校で採用されていることからも「すらら」の効果は期待しても良さそうです。

2021年3月現在、1,096校の学校で「すらら」は教材として採用されています。

また、1,075の学習塾でも採用され、約37.3万人が「すらら」を利用しています。

すごい数ね。

こんなに多くの教育機関が使っているんだったら効果は期待できそうね!

それに、「すらら」を3ヶ月以上継続している人はなんと89.1%という高い数字です。

効果を実感している人がそれだけいるってことね!

「すらら」を始めるベストタイミングは?

「すらら」やるならすぐ始めた方がいいのかしら?

「すらら」に限らず、勉強させるなら今すぐです。早いほど効果が出やすいし、勉強する本人が楽です。

今回ご紹介した研究事例から読み解くと、「すらら」には優れた復習効果が期待できそうです。

それを考慮すれば学力に応じて次のような考え方ができます。

「すらら」を始めるタイミング 成績が平均より下回る場合

成績が平均よりも下回るような場合は今スグにでも始めるべきです。

学校の勉強は日々進んでしまいますから、時間が経てば経つほど復習すべき範囲が広くなるためです。

それに、過去に勉強した部分が解っていないと学校の授業を理解することは困難になります。

なので、なるべく早い対処が求められます。

早いほど要復習範囲が減り本人が多少なりとも楽に勉強できます。

「すらら」を始めるタイミング 成績が平均以上の場合

平均的な学力以上を維持しているならば、今スグ「すらら」をやらず他の教材や家庭学習だけでも十分対応できるかもしれません。

ですが、多少なりとも過去の部分で解らない部分はあるはずなので、その部分を復習しておくと成績が伸びるでしょう。

ここで問題となるのは、保護者がその部分を的確に捉え、学習させることができるかどうかです。

平均以上の学力の子はそのままでも問題がないと本人・保護者ともに思いがちです。

なので、過去にさかのぼり理解不明瞭な部分を進んで復習するということはおそらくしないでしょう(これが自発的にできていれば優秀)。

もし、更なる学力向上を願うのであれば「すらら」を使ってみるのも手だと思います。

「すらら」公式サイトでは無料体験や資料請求ができますので、ご興味があれば下のボタンで飛んでください。

効果が期待できるなら少しやらせてみてもいいかもしれないわね!

なお、受講にはパソコンかタブレットが必要ですが、それほど高いスペックを要求されないので、一昔前の機種や安い機種でも受講可能かと思います。

引用・参考文献リスト

文献1:山崎光・山崎育子・山崎秀夫・水戸女子高等学校・宇都宮保護区保護司会・常葉大学,2020,高校数学におけるeラーニング教材使用授業の効果検証,日本科学教育学会第44年会論文集,pp.519-520

文献2:亀田久雄,「AIサポーター」を活用した自発的学習の促進,コンピューター&エデュケーション,Vol.45:pp37-40,2018