この記事は大学生を対象としていますが、短大・専門学校生でも考え方は同じです。

2-in-1パソコンなかなか便利そうじゃない。もっと詳しく知りたいわ。

けど難しい話は嫌よ!

それでは、スペックとか難しい話は控えめにして、大学生の使い方などに注目して解説しましょう。

なお、「2-in-1パソコン」は「タブレットPC」と同意義で使われていることが多いようですので、本記事ではタブレットPCも2-in-1パソコンとして扱います。

また、本記事で取り使う記事はWindows搭載のパソコンとなります。

使い勝手や価格面で考えた場合、2-in-1タイプのChromeBookも十分検討の余地があるかと思います。

ChromeBookについては別記事の【2022年版】大学生向けクロームブックの選び方と厳選オススメ機種でご紹介してますので興味のある方はご一読ください。

大学生の2-in-1パソコンはWindowsで正解か?

2-in-1パソコンはWindows以外にもクロームブックがあります。

そして、タブレット端末まで含めるとすればiPadやAndroidもあります。

これらは、基本ソフトであるOSが異なっているため、扱えるアプリの種類や使い勝手も異なってくるので迷うポイントになります。

最終的には好みの問題になってしまうのですが、Windowsが最適だと思われる大学生は下記に該当する人だと思います。

レポートなどキャンパスライフで必要な作業を全てiPadだけで行うということも不可能ではありませんが、やはりWindowsが一番無難であることは否めません。

もし、1台しかパソコンを持たないのであればWindowsが良いでしょう。

あくまでも、無難ということです。

レポート作成くらいなら、MacやChromeBookでもWindowsと同じように使えます。

けど、Windowsに慣れておくことも必要よね。社会人になったら使いそうだし・・

はい。多くの企業がWindows派ですから、慣れておいて損はありませんね。

後でwindowsが必要になって買うというのも無駄ですしね。

大学生向け2-in-1パソコンを選ぶポイント

大学生が2-in-1パソコンを選ぶ重要なポイントは5つあります。

- タブレットモードへの変形方法

- 専用ペンの有無

- バッテリー駆動時間

- 画面サイズ

- 内蔵カメラの性能

上記それぞれ詳しく解説します。

大学生向け2-in-1パソコンを選ぶポイント1タブレットモードへの変形方法

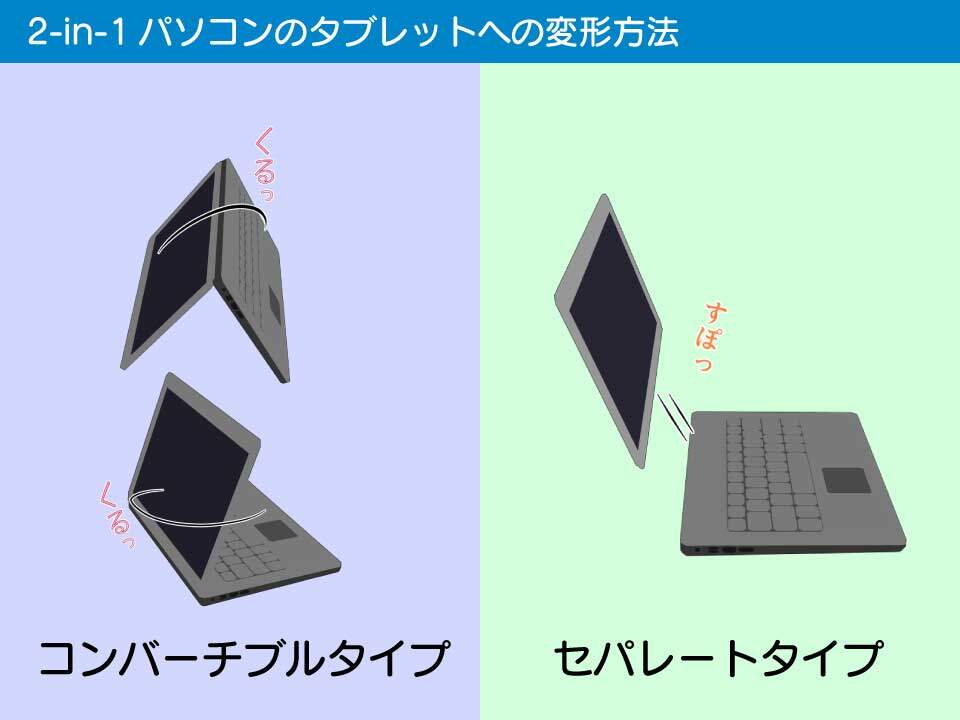

2-in-1パソコンはタブレットモードへの変形様式により「セパレートタイプ」と「コンバーチブルタイプ」の2種類に分類されます。

なお、Windowsタブレットにカバータイプのキーボードを装着してもセパレートタイプと同等と考えられます(Surfaceなど)。

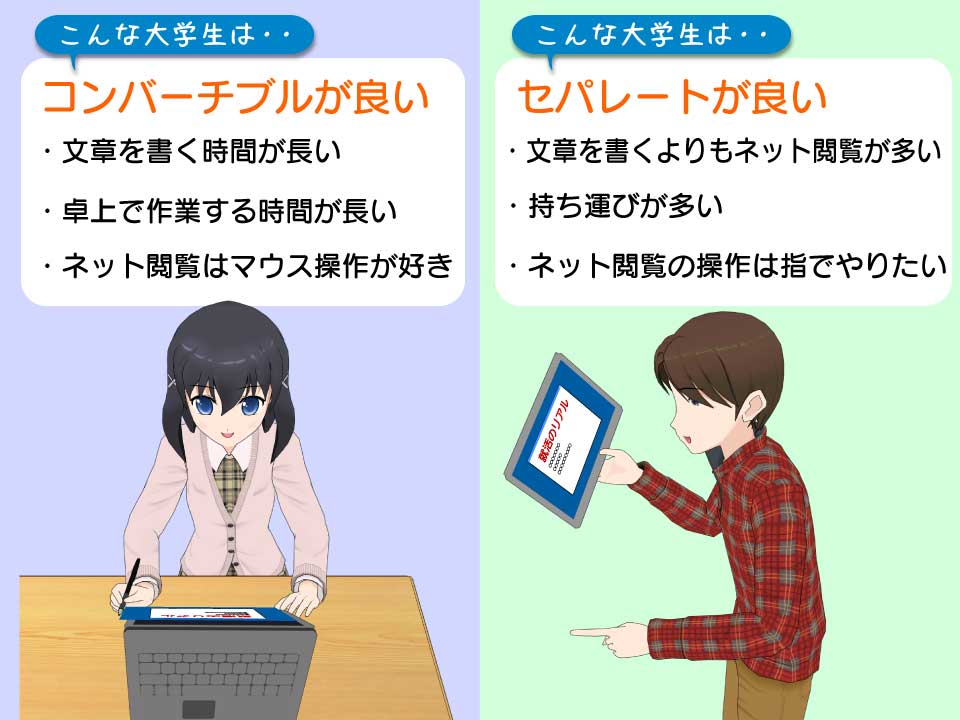

レポート提出等、文書作成が多い大学生はコンバーチブルタイプ、それほど長い文章を頻繁に書かない大学生はセパレートタイプが良いと思います。

たしかに、長文書かないならキーボードは邪魔なだけね。

はい。自宅でレポート作成する人は、セパレートタイプにして、キーボードは必要な時だけ大学へ持参すれば良いです。

確かに荷物は少ない方がいいわね。

キーボードの重さは大体300〜400g程度ですが、荷物はなるべく軽い方が良いですよね。

セパレートタイプとコンバーチブルタイプそれぞれのメリットとデメリットをまとめると以下の通りです。

コンバーチブルタイプのメリットデメリット

タブレットモード時に手で持って使うスタイルだと重くて大変です。

低〜中間価格帯の機種では1.5kg前後あるので、普通のタブレット感覚では使えません。

なので、タブレットモードでもテーブルの上に置いて使う方が向いています。

セパレートタイプよりもラインナップが豊富で、価格は安めです。

セパレートタイプのメリットデメリット

タブレットモードにした時に、キーボード部分を切り離せるので、その分軽量になります。

普通のタブレット端末として使っている感覚で使えます。なお、価格は高めになります。

私はコンバーチブルを使っていますが、テーブルの上に据え置きですね・・。長時間の手持ちは正直無理ですね。

大学生向け2-in-1パソコンを選ぶポイント2専用ペンの有無

ペンの有無や性能が結構重要だと思っています。

ペンを使いこなせば作業効率が上がりますよ!

優秀な描画性能を持つ専用のスタイラスペンがある機種が良いでしょう。

スタイラスペンがまともに使えないと、価値が半減すると言えます。

その理由には大学生特有の使い方にあります。

大学生はレポートや卒論を実際に作成する時間よりも、それらの文書を作成するための情報収集と整理に使う時間の方が圧倒的に長くなるからです。

大学生がレポートや卒論で参考にする資料のほとんどは、インターネット上にあります。

例えば、学術論文のほとんどはPDFファイルをダウンロードして使えます。

そのようなデジタル資料類にペンで直接メモを書けた方が圧倒的に便利なはずです。

Amazonなんかで売っているサードパーティー製のペンはどうなのかしら?

サードパーティー製のものでも十分な性能のものもあります。

ただし、パソコンの機種に適合するか確認が必要です。

サードパーティー製のペンでも、何にでも使えるタイプの汎用ペンは性能が悪いことが多いかと思います。

例えばSurface専用ペン互換品のような特定の機種にだけ使えるモデルが良いでしょう。

大学生向け2-in-1パソコンを選ぶポイント3バッテリー駆動時間

とくに大学生の場合、バッテリー駆動でパソコンが長く使える機種が良いと考えられます。

なぜなら、大学の講義室に使えるコンセントがあるとは限らないからです。

少なくとも8時間、理想を言えば10時間以上のバッテリー駆動時間はほしいです。

・・・10時間も連続で使わないけど。

10時間分あれば、万が一充電を忘れても残量が残っていますので使えますよ

大学生向け2-in-1パソコンを選ぶポイント4画面サイズ

画面サイズは作業効率に直結するので、なるべく大きい方が良いかと思います。

とくに、作図等の作業がある理系の場合は、画面サイズが14-15インチクラスのものが良いでしょう。

ただし、2-in-1タイプで14インチクラスは10万円前後、15インチクラスは10万円後半〜と価格は高めです。

ですが、図等を画面に直接描ける便利さを考えると一考の価値ありです。

大学生向け2-in-1パソコンを選ぶポイント5内蔵カメラの性能

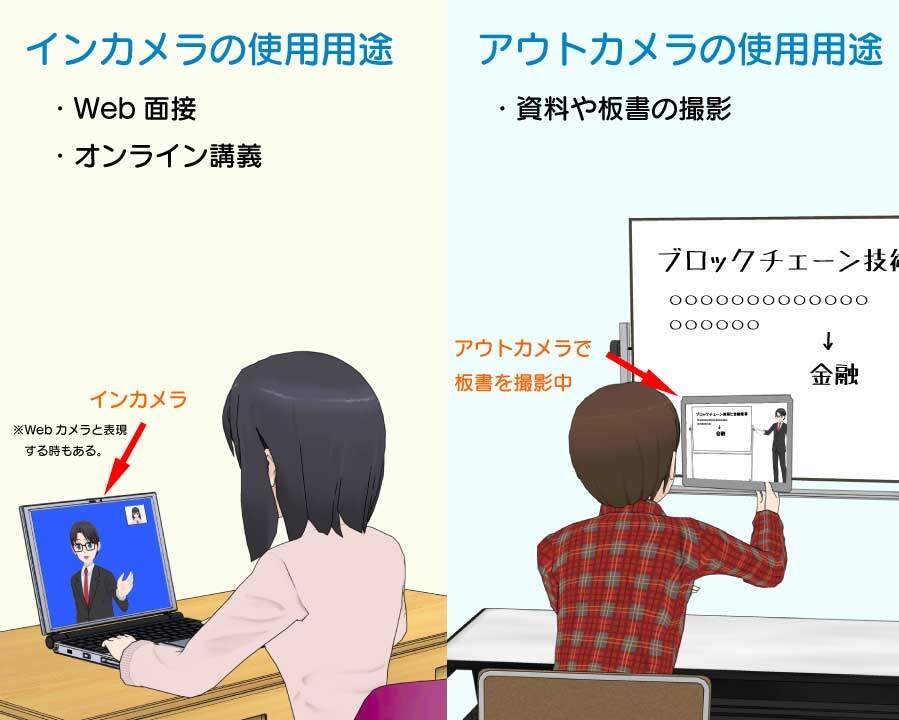

2-in-1パソコンはスマホと同じように画面側(インカメラ)、外側(アウトカメラ)の2種類を搭載するモデルもあります。

ただし、コンバーチブルタイプのモデルでは、アウトカメラが搭載されていないケースが多いようです。

大学生が2-in-1パソコンの内臓カメラを使用する機会は下記の3つが考えられます。

- 就職活動やオンライン講義(インカメラ)

- 板書の撮影・実験や実習の記録用(アウトカメラ)

- 紙資料の取り込み(アウトカメラ)

インカメラ 1.就職活動やオンライン講義

新型コロナの影響で、多くの企業がオンライン面接をしています。

そして、このオンライン面接という手法は、企業側にも学生側にも大きなメリットがあるので、コロナ就職後も続くと考えられます。

オンライン通話で使うのがインカメラになるのですが、どの機種を選んでも性能はほとんど変わりませんので気にする必要なないかと思います。

一部のモデルについては「プライバシーシャッター」を搭載しているものもあり、回線を切らずに一時的に映像を切れるので意外と便利です。

アウトカメラ 2.板書の撮影など記録用

板書せずにパワーポイントなどのスライドを使う教授が結構多いかと思います(早くスライドが切り替わるとメモれない)。

それらをノートに書くのではなく、写真撮影した方が確実で効率が良いはずです。

撮影した画像に直接ペンでメモ書きするという効果的な使い方もできます。

理系の実験などでは、実験記録用に写真撮影するという用途も考えられます(←超オススメ)。

アウトカメラ 3.紙資料の取り込み

配られたプリント類は紙で持っているより、撮影して保存しておいた方が何かと便利だと思います。

また、図書館等で借りた書籍についても、コピー機を使うのではなく、必要な部分だけを撮影しておけばコピー代もかかりません。

フィールドワークや調査、実験がある人は記録用にアウトカメラが大変重宝します。

普通のノートパソコンにはアウトカメラはついていませんので、2-in-1の強みの一つです。

簡単にに選ぶコツも紹介!大学生に最適なスペックは?

パソコン選びで頭を悩ますのがプロセッサー速度、メモリー搭載量などのスペックだと思います。

これの細かい話をすると余計悩ましいと思いますので、目安を2パターン挙げます。

そして、共通して言えることですが大学生向けであればMicrosoftオフィスの有無は問いません。

大学在学期間中はMicrosoft Officeが無償利用できるので、オフィスが入っていないパソコンでも問題ありません。

ただし、卒業すると無料で使えませんから残りの在学期間を考慮して決めましょう。

大学生にオススメの2-in-1パソコン厳選3機種

これまでの解説を踏まえて、セパレートタイプ1機種、コンバーチブルタイプ2機種を厳選してご紹介します。

まずはセパレートタイプをご紹介しますが、コンバーチブルタイプをすぐにご覧になりたい人はこのリンクでスクロールできます。

セパレートタイプ2-in-1パソコン紹介

2024年1月現在、セパレートタイプのwindows2-in-1はマイクロソフトのsurface Proの一択と言えます。

セパレートタイプのWindows 2-in-1は、マイクロソフト以外の主要なメーカーからは発売がありません。

また、学生向けにちょうど良い廉価版のsurface GOは品薄で入手困難です。

そのようなことから、セパレートタイプはsurface Pro 9が唯一の選択肢となります。

唯一の選択肢

セパレートタイプ2-in-1の定番品

Microsoft

Surface Pro9

Intel Core i5搭載モデル

※写真をタップするとAmazonの該当ページが別タブで開きます。

スペック概要

- プロセッサ:Intel Core i5

- メモリー:8G

- 記憶装置:128GB

- 画面サイズ:13インチ

- バッテリー駆動時間:15.5時間

- 本体重量:879g

- キーボード:オプション

- オフィスソフト:MS Office2021 H&B

- OS:Windows11 Home

詳細なスペック等は販売先をご確認ください。

ポイント

同スペックの13インチノートパソコンと比較すれば若干高価ですが、高性能でタブレットとして使えることを考えれば納得の価格設定と言えるでしょう。

大学生の使用用途には十分な性能を有しているため、力不足を感じる場面はほとんどないと思います。

ただし、保存容量が少し小さめなので、USBメモリーやクラウド保存を活用するのが良いでしょう。

純正品のキーボード・ペンは高価なので、コストを抑えたい人はサードパーティー品を購入するのもありです。1-2万円程度安くなります。

安くするコツ

このモデルはキーボード・ペンは別売です。純正品を買うとタイプカバー(キーボード)とペンで2万円以上かかります。

なので、お金がない人やこだわりがない人については、キーボードとペンはサードパーティー製を使うことをお勧めします。

Amazonあたりで合わせて1万円以内で揃うかと思います(性能もそれなりに良いです)。

価格と購入情報

実売価格帯

17万円台〜

価格調査日:2024/1/26

※ポイント・送料は考慮していません。

※価格は常に変動します、下のボタンでご確認ください(別タブで開きます)

コンバーチブルタイプ2-in-1パソコン紹介

ここからはキーボードを取り外せないコンバーチブルタイプをご紹介します。

ハイスペックだけど安め

ノートパソコンとしての使用が多いならコレ

Lenovo

IdeaPad Flex 570

14型AMD Ryzen7搭載モデル

※写真をタップするとAmazonの該当ページが別ウィンドウで開きます。

スペック概要

- プロセッサ:AMD Ryzen7 1.8GHz

- メモリー:16GB

- 記憶装置:512GB

- 画面サイズ:14インチ

- バッテリー駆動時間:13時間

- 本体重量:1.55kg

- ペン:付属

- オフィスソフト:なし

- OS:Windows 11 Home

詳細なスペック等は販売先をご確認ください。

ポイント

CPUやメモリ搭載量を見て貰えばわかりますが、ハイスペックの機種です。

ただし、本体重量が1.55kgあるので、タブレットのように手で持って長時間使用するのには向いていません。

パソコンのように使用したり、タブレット状態にした時もテーブルに置いて使うのが良いでしょう。

理系大学生向けでも十分なスペックを持っており、価格も安めなのでおすすめです。

※高性能スタイラスペンが標準で付属することもメリットです。

価格と購入情報

実売価格帯

7万円台後半〜

価格調査日:2024/1/26

※ポイント・送料は考慮していません。

※価格は常に変動します。下のボタンでご確認ください。

壊れにくく軽い2-in-1が欲しい人へ

軍事レベルでタフな一台

LG

LG gram 14

14型 Core i5 搭載モデル

※写真をタップするとAmazonの該当ページが別ウィンドウで開きます。

スペック概要

- プロセッサ:Intel Core i5 1.6GHz

- メモリー:8GB

- 記憶装置:256GB

- 画面サイズ:14インチ

- バッテリー駆動時間:21.5時間

- 本体重量:1.145kg

- ペン:専用ペン付属

- オフィスソフト:Office H&B 2019

- OS:Windows10 Home

Windows11無料アップグレード対象

詳細なスペック等は販売先をご確認ください。

ポイント

少し古いモデルですが、軍事規格に準拠した壊れにくいパソコンです(防塵・防滴・耐衝撃)。しかも、バッテリー駆動時間が21時間以上で、重さが約1kg!

持ち運びが多い自宅から通う大学生にピッタリの一台だと思います。

ただし、価格が高めの割にはスペックは普通です。

少し金額が高いのですが、壊れにくいことを考えれば安心できるのでは無いかと思います。

価格と購入情報

実売価格帯

15万円台〜

価格調査日:2024/1/26

※ポイント・送料は考慮していません。

※価格は常に変動します、下のボタンでご確認ください(別タブで開きます)