最近のテレワークの普及で自宅にスタンディングデスクを導入する人も増えているようです。

スタンディングデスクを仕事に使うと健康に良い悪いの議論はよく行われていますが、この記事では「勉強の効率化に効果があるか」について考えてみたいと思います。

結論から言うと、スタンディングデスクは受験勉強や資格試験の勉強に効果があると考えられます。

ただし、ずっと立ちっぱなしではなく、イスに座るのと併用するのが効果的なようです。

本記事では国内外の学術論文、学会発表などの資料からスタンディングデスクの効果を調べてみました。

科学的に効果が実証されてるんなら、私も使ってみたいわ!

なお、具体的なスタンディングデスクの種類や選び方については下記の記事でご紹介しています。

疑問1スタンディングデスクは眠くならないのか?

眠気については、日本国内で行われた研究事例を2例ご紹介します。

事例1:大学生を対象とした実験

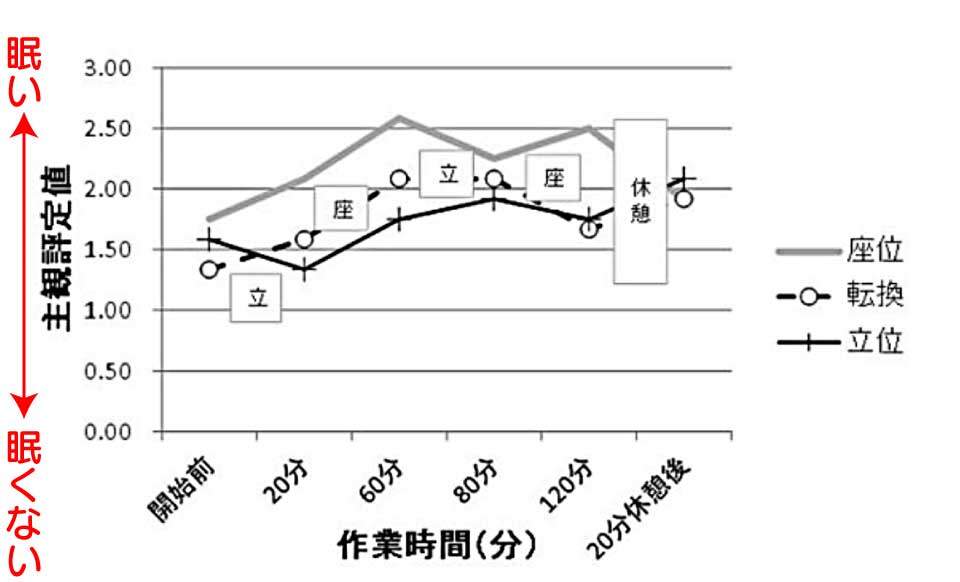

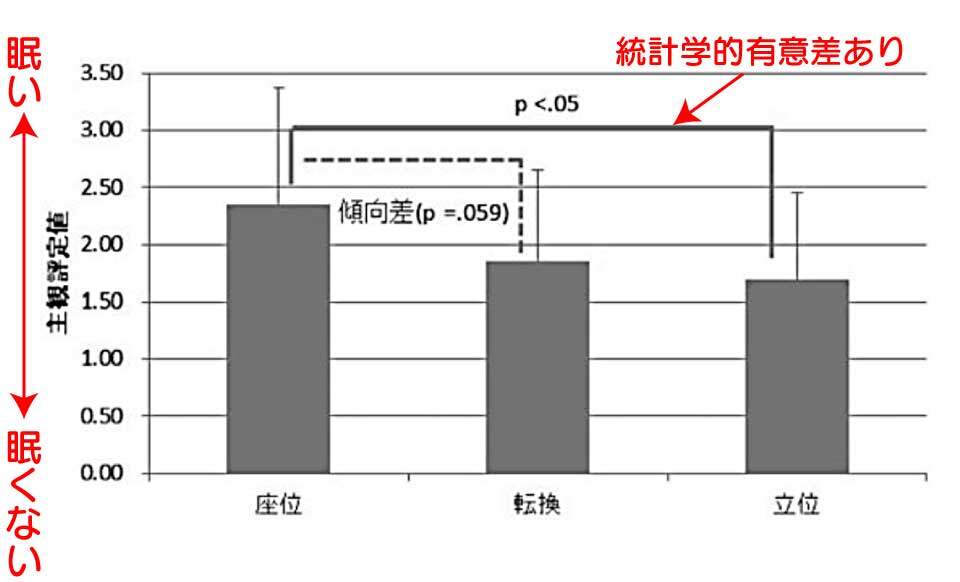

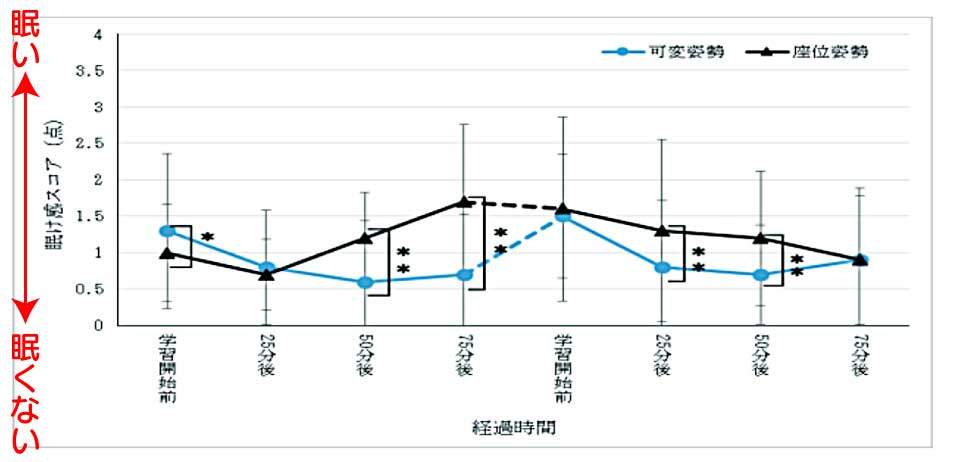

1つめの研究事例は大学生を対象に行われた実験で、座位(イスに座ったまま)・立位(立ったまま)・転位(座位と立位を交互)の状態で、ワープロ作業を行った時の眠気についてのデータです。

この研究によれば、座位と立位では立位の方が統計学的に有意に眠くなりにくい

(鈴木ら,2014)ことが分かりました(図2、図3)

座っている場合(座位)のグラフは上にあるので、眠いことが分かります。

座っているよりも、立っている方が眠くないということが科学的に断言できると言うことです。

グラフを見ると効果あるのが一目瞭然ね。

事例2:中学生を対象とした実験

2つめの研究事例は中学生を対象とした研究です。

立位と座位を自由に変え勉強する「可変姿勢」のグループと座位のみで勉強するグループに分け、それぞれの眠気感を調査しました。

注目すべきは、17:00〜22:00という学校終了後の疲労している時間帯の実験データであることです。

この研究では、座位姿勢のみのグループより可変姿勢のグループが眠くなりにくい

(阿久津ら,2018)ことが分かりました(図5)。

疲れていても眠くならないのは良いわね・・

2つの研究事例から、座り続けて勉強するよりも、「立ったまま」と「座る・立つの交互」が眠気防止に効果があると科学的にも言えそうです。

立って勉強してもちゃんと頭に入るのかしら?

立って勉強した場合の勉強効率についての研究データもあります。

次にご紹介しますね!

疑問2立って勉強すると勉強効率が良くなるのか?

立ち姿勢を取り入れた場合の学習効果について調査した3つの事例をご紹介します。

事例1:漢字を覚える効果

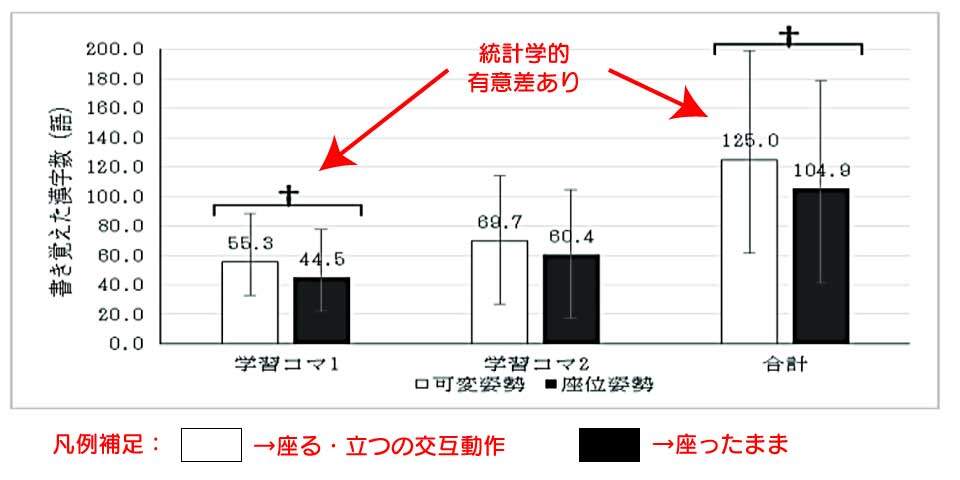

先ほどの阿久津ら(2018)の研究では眠気以外にも「学習成果」についての調査もしています。

調査内容は「座ったまま(座位姿勢)」と「立つ・座るの交互(可変姿勢)」でどちらが多く漢字を覚えられるかという実験でした。

その結果、「立つと座るを交互」での学習効果が有意に高い

ということが分かりました(図6)

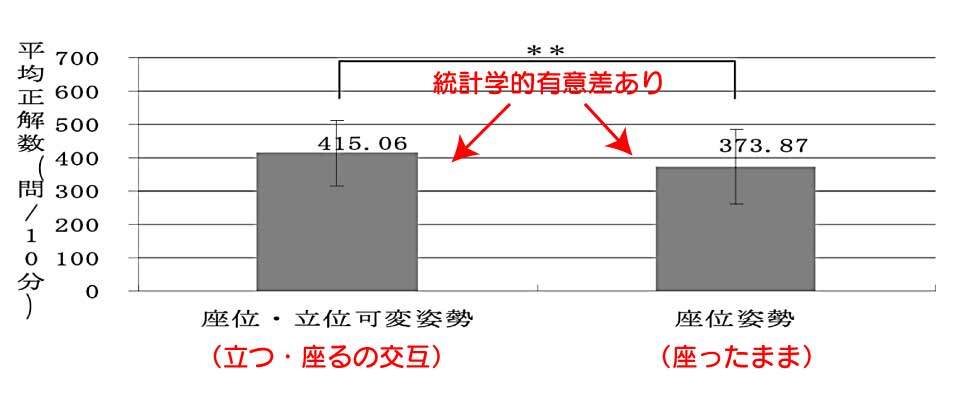

事例2:エクセル作業への効果・効率

阿久津(2012)の研究では、テンキーとエクセルを用いた一桁の計算を可変姿勢と座位で正答数を比較したところ、可変姿勢の正答数が有意に高くなる

ことも確認されました(図7)。

事例3:脳の認知機能調査

Mehta et al.(2014)の研究では前頭葉機能検査法である「ウィスコンシンカード分類課題(解説→ウィキペディア)」において、スタンディングデスクを使用することにより有意なスコアの向上が認められたことを報告しています。

記憶・計算いずれの勉強でもスタンディングデスクでの勉強は効果が期待できそうですね!

スタンディングデスクで勉強すれば成績上がるかも!ってことね。

けど、立って勉強したりしたら疲れないかしら?

それについての調査も行われています。詳しくは次のセクションで。

疑問3スタンディングデスクの使用は疲れないか?

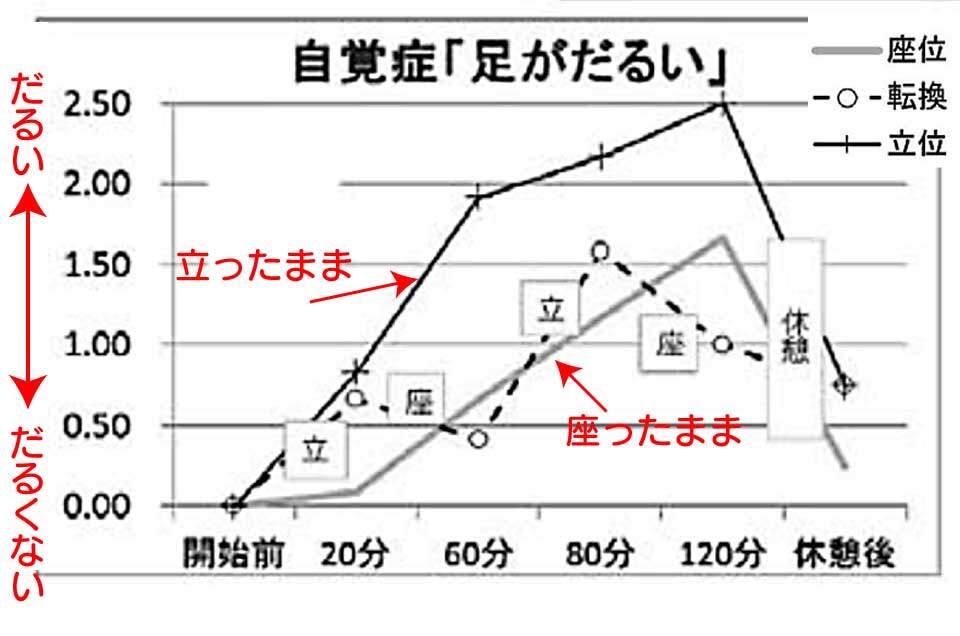

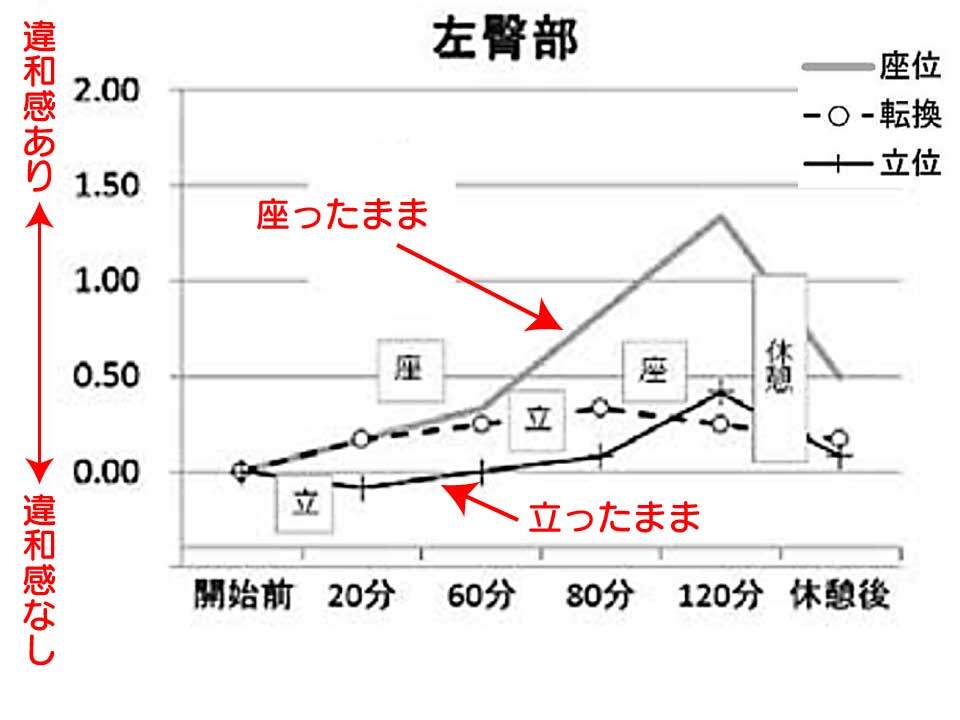

一番最初にご紹介した大学生を対象とした実験(鈴木ら,2014)では、身体の疲労に関する検証も行われています。

その結果によれば、立位のまま作業をすると「足のだるさ」が顕著になりますが、座位と立位の姿勢転換することで緩和されることが分かりました(図8)。

また、座り続けることによる臀部(おしり)の違和感(痛さ)は、座位と立位の姿勢転換することで緩和されることも分かりました(図9)。

さらに、足の「むくみ」については座位・立位ともに同じくらいむくみが発生しましたが、座位と立位の姿勢転換により緩和されることが分かりました(図10)。

「立つ・座るの交互」で疲労軽減、足のむくみ軽減の効果を期待できそうです。

「立ち」を入れると足がむくみにくいって最高ね。

余談ですが、スタンディングデスクのダイエット効果に関する論文も少しご紹介しますよ(笑)。

考察勉強でのスタンディングデスクの効果的な使用法とは?

上記までの研究結果から、スタンディングデスクを使用した勉強は効果があることが分かります。

身体の疲労などを考えると「立つ」と「座る」を交互に行った方が良さそうです。

では、「立つ」と「座る」の時間的な配分はどの程度が効果的なのか?

茂木ら(2016)の研究では「立位のみ」「立位10分・座位50分」「立位40分・立位20分」の組み合わせで疲労感を調査しました。

その結果、60分のうち10分立位姿勢で作業するだけでも負担軽減効果があることが示唆されています。

さらに、「足のだるさ」を考慮するとさらに以下のようなことが考えられます。

前述した「足がだるさ」(図8)では、20分間立位、40分間座位において「足のだるさ」を軽減できました。

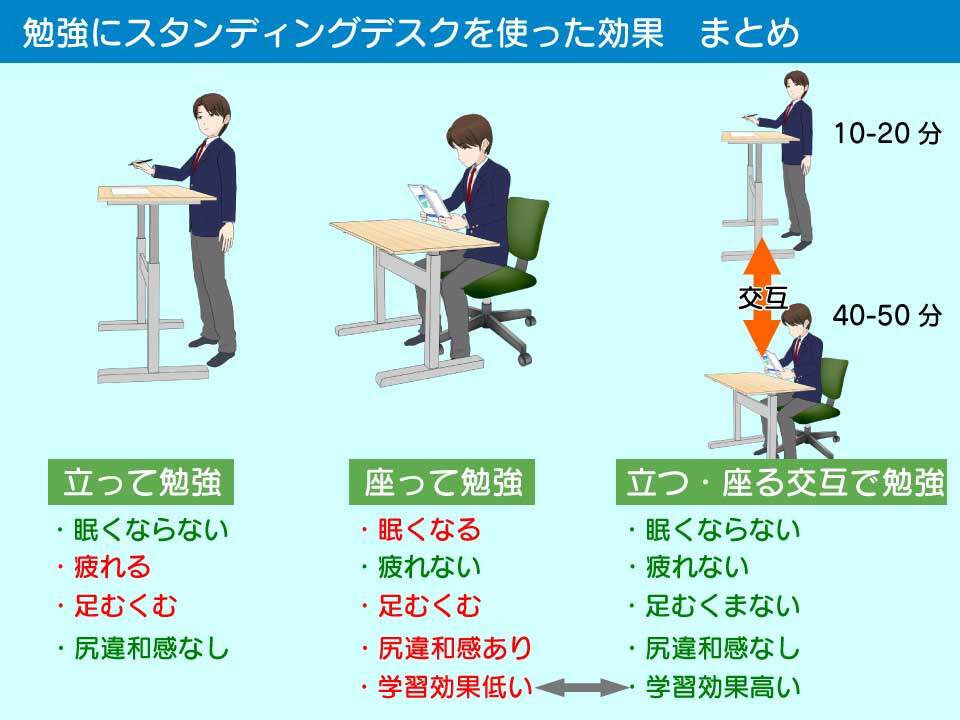

まとめスタンディングデスクの勉強への効果

受験勉強や資格試験の勉強においては、スタンディングデスクは勉強効率向上の効果が期待できます。

ただし、ずっと立ち続けると疲労や「足のむくみ」「疲労」が発生するので適度にイスに座って勉強をする事が大切です。

ここまでご紹介してきた内容を1枚の図にまとめると下図となります。

効果はわかったけど、なんかめんどくさそう。立ったり座ったり・・

なので、簡単に高さを変えられるスタンディングデスクがベストです。

立ったり座ったりを行うには、高さが固定されているスタンディングデスクよりも、高さを変えられる昇降式のスタンディングデスクが必須です。

しかも、簡単に高さを変えられることがポイントとなります。

例えば下写真のように電動昇降式のものは便利です。

電動式の他に手動ハンドル式やガス圧方式などがあり、機能や使い勝手、価格もだいぶ違います。

これら方式の違いや選び方については別記事「【2023年版】勉強に最適!スタンディングデスクのオススメ商品と選び方」でご紹介していますので、スタンディングデスクを検討されている方はぜひ参考にしてください。

学習イス・机の関連記事よろしければこちらの記事もどうぞ!

引用文献リスト

それぞれの論文の一部のみ紹介しましたが、詳しく理解したい方は論文へのリンクをご参照ください。全て別ウィンドウで開きます。

- 鈴木一弥 落合信寿 茂木伸之 山本崇之 岸一晃 浅田晴之,高さ可変デスクを使用したデスクワークへの立位姿勢の導入が身体違和感,疲労,下腿周径に及ぼす影響,労働科学 90巻4号pp.117~129,2014

- 阿久津正大 石毛航 高杉健一 大深浩史,教育の場における座位と立位を変えられる姿勢の有効性の検討(2),人間工学 54巻Supplement号 p.2H3-6,2018

- 阿久津正大 外岡雅人 浅沼悠未 榎原 毅,座位・立位可変型作業の作業特性と有効性に関する研究(1),第53回日本人間工学会大会講演集,2012

- Ranjana K. Mehta, Ashley E. Shortz, Mark E. Benden;Standing Up for Learning:A Pilot Investigation on the Neurocognitive Benefits of Stand-Biased School Desks;Int. J. Environ. Res. Public Health, 13(1), 59,2016

- Farzane Saeidifard, Jose R Medina-Inojosa, Marta SuperviaThomas P Olson, Virend K Somers, Patricia J Erwin,Francisco Lopez-Jimenez;Differences of energy expenditure while sitting versus standing: A systematic review and meta-analysis;European Journal of Preventive Cardiology;2018 Mar,25(5),pp.522-538

- 茂木伸之 鈴木一弥 山本崇之 岸一晃 浅田晴之,上下昇降デスクを使用した立位作業の適切な挿入時間の検討,人間工学 52巻 Supplement号,2016