就職率には2つの計算方法がある

就職率の計算方法は下記の2つの方法があります。

1 分母に卒業者数をとったもの

\( \displaystyle \text{就職率(%)}= \frac{\text{就職者数}}{\text{卒業者数}} \times 100 \)

一般的なイメージでは、こちらの就職率だと思いますが、主に政府の統計データの計算で用いられ、各学校のパンフレット等ではあまり採用されません。

2 分母に就職希望者数をとったもの

\( \displaystyle \text{就職率(%)}= \frac{\text{就職者数}}{\text{就職希望者数}} \times 100 \)

こちらは就職希望のあった卒業生のうち、何人が就職できたかを表す就職率です。

大学への進学・編入者は就職希望者ではないので分母から外れます(進学者は卒業生の1割未満)。

前述の分母に卒業者数をとった就職率よりも高い数値が出るのが特徴です。

多くの場合、パンフレットや公式WEBサイトで公表される就職率はこちらです。

分母の数字が小さくなれば、就職率の数字は大きくなります。

進学希望者以外で分母から外されるケースってあるのかしら?

この部分が怪しい場合がありますね

なんと!

就職できない事情がある人、就職する気のない人、心が折れて就活を中断する人・・・様々なケースがありますが、就職希望者としてカウントされないケースがあります。

また、学校側が就職率を高く見せるために、「就職を希望しないという念書を書かせる」といった悪質なケースもSNS等で見受けられます。

結局、アピールする側から提示される数字が適切なものなのかを見極める必要があります。

うーん。私たちにそれを見極めることは難しそうだけど?

まずは、政府が公表している統計データを元に、就職率の相場を知っておきましょう。

実際の就職率はどれくらいなのか?

文部科学省が毎年調査している学校基本調査のデータを読み解けば、リアルな就職率が見えてきます。

なお、学校基本調査のデータでは卒業生数を分母にとった就職率の計算が可能です。

直近の令和3年度卒業生の就職率を見てみましょう。

専門学校の就職率

学校基本調査において専門学校の就職率は専門分野の大区分・小区分ごとに調査されており、下表のような区分になっています。

大区分は課程、小区分は学科に該当します。

| 大区分 | 小区分 |

|---|---|

| 工業関係 | ・測量 ・土木/建築 ・電気/電子 ・無線/通信 ・自動車整備 ・機械 ・電子計算機 ・情報処理 ・その他 |

| 農業関係 | ・農業 ・園芸 ・その他 |

| 医療関係 | ・看護 ・准看護 ・歯科衛生 ・歯科技工 ・臨床検査 ・診療放射線 ・はり/きゅう/あんま ・柔道整復 ・理学/作業療法 ・その他 |

| 衛生関係 | ・栄養 ・調理 ・理容 ・美容 ・製菓/製パン ・その他 |

| 教育・社会福祉関係 | ・保育士養成 ・教員養成 ・社会福祉 ・その他 |

| 商業実務関係 | ・商業 ・経理/簿記 ・秘書 ・経営 ・旅行 ・情報 ・ビジネス ・その他 |

| 服飾・家政関係 | ・家政 ・家庭 ・和洋裁 ・料理 ・編物/手芸 ・ファッションビジネス ・その他 |

| 文化・教養関係 | ・音楽 ・美術 ・デザイン ・茶華道 ・外国語 ・演劇/映画 ・写真 ・通訳/ガイド ・受験・補修 ・動物 ・法律/行政 ・スポーツ ・その他 |

就職率については、就職希望者ではなく卒業生の人数で計算されています。

また、「関係分野に就職した者」「その他の分野に就職した者」に分けて数字が出ているので、就職率は下記のように計算しました。

※便宜上、関係分野に就職した場合の就職率は「専門就職率」と表記します。

それでは、各大区分ごとに各就職率を見てみましょう。

工業関係の就職率

| 小区分 | 専門就職率(%) | 就職率(%) |

|---|---|---|

| 測量 | 86.2 | 87.4 |

| 土木・建築 | 63.1 | 65.3 |

| 電気・電子 | 80.9 | 85.6 |

| 無線・通信 | 52.2 | 63.7 |

| 自動車整備 | 85.4 | 86.3 |

| 機械 | 70.1 | 74.0 |

| 電子計算機 | 70.9 | 89.6 |

| 情報処理 | 62.5 | 76.9 |

| その他 | 71.4 | 79.5 |

就職率の平均は71.3%で若干低め、専門就職率平均は64.9%で低い水準と言えるでしょう。

大学では学べない自動車整備については専門就職率が85.4%と高い水準です。

プログラミング等を学べる情報処理は、需要が多い分野にも関わらず専門就職率が約6割と低く、急増する大学の情報系学部に食われていると思われます。

農業関係の就職率

| 小区分 | 専門就職率(%) | 就職率(%) |

|---|---|---|

| 農業 | 79.9 | 87.4 |

| 園芸 | 82.8 | 89.1 |

| その他 | 78.2 | 81.5 |

農業関係の各小区分とも専門就職率が約8割と高めの水準です。

都道府県が設置する農業大学校が含まれており、行政のバックアップが強力なことと、実家の農業を継ぐケースが専門就職率を高めているのではないかと思われます。

医療関係の就職率

| 小区分 | 専門就職率(%) | 就職率(%) |

|---|---|---|

| 看護 | 95.2 | 95.4 |

| 准看護 | 66.1 | 68.2 |

| 歯科衛生 | 93.2 | 93.9 |

| 歯科技工 | 83.7 | 84.8 |

| 臨床検査 | 75.5 | 76.1 |

| 治療放射線 | 71.3 | 72.2 |

| はり・きゅう・あんま | 73.4 | 79.6 |

| 柔道整復 | 76.3 | 80.4 |

| 理学・作業療法 | 84.0 | 85.2 |

| その他 | 81.5 | 84.1 |

医療関係全体の専門就職率は平均すると89.1%と非常に高い水準です。

各分野とも大学と学ぶ分野が被るのですが、その影響で就職率が低下するといった現象は見られません。

これは、仕事に必要な国家資格を取得すれば専門分野に就職できるということだと思います。

就職後の待遇の違いはあるかもしれませんが、大学ではなく医療系専門学校へ行くことも十分価値があるかと思います。

衛生関係の就職率

| 小区分 | 専門就職率(%) | 就職率(%) |

|---|---|---|

| 栄養 | 81.8 | 87.4 |

| 調理 | 78.0 | 81.6 |

| 理容 | 88.0 | 91.7 |

| 美容 | 91.2 | 92.9 |

| 製菓・製パン | 75.9 | 77.7 |

| その他 | 78.3 | 81.4 |

衛生関係の専門就職率は全体的に高めです。

特に理容・美容分野は専門学校でしか学べないので約9割の専門就職率となっており、安定しています。

なお、衛生関係の「その他」にはエステ、コスメ、メイク、ネイル等が含まれます。

教育・社会福祉関係の就職率

| 小区分 | 専門就職率(%) | 就職率(%) |

|---|---|---|

| 保育士養成 | 87.7 | 90.7 |

| 教員養成 | 88.2 | 91.5 |

| 介護福祉 | 93.2 | 94.1 |

| 社会福祉 | 70.7 | 74.9 |

| その他 | 74.0 | 80.6 |

教育・社会福祉関係の分野は大学と被るのですが、約7割〜9割という高い専門就職率となっています。

「その他」を除く分野では、就職に国家資格が必要であることも寄与していると考えられます。

国家資格を取得すれば大卒じゃなくても専門分野に就職できるということです。

商業実務関係の就職率

| 小区分 | 専門就職率(%) | 就職率(%) |

|---|---|---|

| 商業 | 44.3 | 54.9 |

| 経理・簿記 | 56.7 | 62.0 |

| 秘書 | 91.7 | 94.7 |

| 経営 | 40.1 | 44.9 |

| 旅行 | 52.0 | 60.8 |

| 情報 | 52.0 | 60.8 |

| ビジネス | 80.4 | 84.2 |

| その他 | 65.3 | 73.9 |

商業実務関係では、秘書、ビジネスを除く分野で4割〜6割という低い水準の専門就職率となっています。

(ただし、旅行分野についてはコロナ禍の影響を受けていると考えられます。)

秘書については大学では直接学べない分野なので高い専門就職率になっていると考えられます。

逆に、秘書以外の分野は大学と分野が被ってしまい、就活で大卒と戦う必要があるため就職率も低めになっていると考えられます。

服飾・家政関係の就職率

| 小区分 | 専門就職率(%) | 就職率(%) |

|---|---|---|

| 家政 | 27.7 | 54.6 |

| 家庭 | 4.4 | 37.6 |

| 和洋裁 | 50.8 | 56.7 |

| 料理 | 0.0 | 0.0 |

| 編物・手芸 | 0.0 | 1.7 |

| ファッションビジネス | 59.7 | 66.5 |

| その他 | 76.7 | 87.6 |

家政(130人)、家庭(271人)、料理(2人)、編物・手芸(58人)は卒業者数が少ない分野です。そして、そもそも(就職として)社会的需要が低いのが就職率が低い理由だと考えられます。

ファッションビジネスについては産業として成立していますが、約6割の就職率にとどまっています。

例えば、ファッションデザイナーは知識・技術だけでなく、センスも問われるため比較的就職が難しい分野であると考えられます。

文化・教養関係の就職率

| 小区分 | 専門就職率(%) | 就職率(%) |

|---|---|---|

| 音楽 | 39.3 | 54.7 |

| 美術 | 17.3 | 32.0 |

| デザイン | 43.3 | 64.0 |

| 茶華道 | 40.0 | 50.0 |

| 外国語 | 23.7 | 49.9 |

| 演劇・映画 | 50.8 | 61.8 |

| 写真 | 58.1 | 68.7 |

| 通訳・ガイド | 36.7 | 66.5 |

| 受験・補修 | 0.0 | 0.1 |

| 動物 | 82.3 | 87.9 |

| 法律・行政 | 70.9 | 85.6 |

| スポーツ | 69.7 | 81.3 |

| その他 | 27.6 | 33.4 |

「受験・補修」は公務員試験のための学科なので、就職率という概念ではなく、合格率になるのでここには反映されません。

「法律・行政」では行政書士・宅建等の国家資格を取得可能なことが多く就職に役立っていると考えられます。

「動物」「スポーツ」はそれぞれペットブーム、健康志向ブームに支えられ、社会的需要が高く就職先が多いため就職率が他の小区分より高めです。

また、大学で学べる分野とは学習内容が被らないのも要因の一つと考えられます。

上記以外の分野は就職ではなくデビューやフリーランスといったスタイルが含まれるので就職率といった概念そのものが使えないことが多いようです。

なお、小区分の「その他」には主なものとして、アニメ・マンガ、ブライダルが含まれています。

ポイント 専門学校の就職率の考察

全分野の専門就職率は64.9%、就職率は71.3%となります。

これは、卒業生の人数を分母にとっているので、就職を希望しない人を除けばもう少し高くなるはずです。

専門学校の場合、全体の3割の人が進学するとは考えにくいので2〜3割程度は行き先が決まらないと考えておく方が無難かもしれません。

もちろん、各分野の就職率にはかなりのバラツキがあるので分野ごとに精査する必要はあります。

特に、本記事でご紹介した卒業生ベースの就職率が6割以下の分野では注意が必要です。

売り手市場と言われているなかで、就職できない人が多くいるという学校は行く価値があるかを十分に検討しましょう。

さらに詳しくは次のセクションで解説します。

専門学校の質を見極めるには○○を確認せよ

結局、卒業生数を分母にとった就職率が一般の方がイメージする就職率です。

例えば、卒業生が100人でそのうち50人が就職したという実績でも、公式サイトでは大々的に就職率100%として宣伝している例が結構あります。

ここでいう100%は「就職希望者のうち就職できた人」で、小さな文字でその旨が併記されているので嘘ではないのかもしれません。

ですが、卒業生数を分母にとった場合との違いがありすぎるため誤認を与える恐れがあると言わざるをえません。

最終的には入学希望者が適切に判断しなければ不利益を被る可能性があります。

じゃあ、どうやって卒業生を分母にとった就職率が分かるの?

情報公開されている情報ならばある程度分かりますよ!

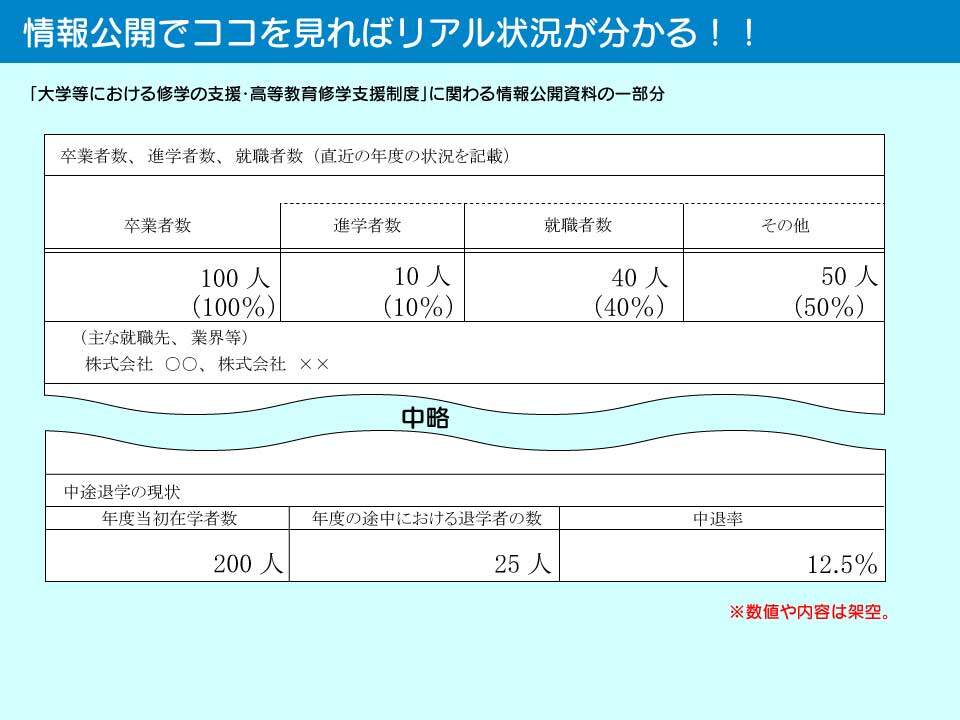

「大学等における修学の支援・高等教育修学支援制度」いわゆる高等教育の無償化制度の認定校であれば、卒業生数、就職者数、進学者数、退学率といった重要情報を知ることができます。

同じく、「専門実践教育訓練給付」の対象校でも同じような情報を知ることができます。

これらの制度の認定校は情報公開が義務付けられているので公式WEBサイトで見ることができるはずです。しかも、政府や県に提出した公文書なので虚偽はないはずです。

例えば下図のような感じで各学科ごとに情報を得ることができます。

上図は比較的有名な専門学校のデータを少しだけいじって図化しました(数字は専門学校が不利にならないようにして・・だから本当はもっと酷い)。

約半数の卒業生が「その他」になっていますが、希望者による就職率は100%という数字で広告していました。

およそ半数の卒業生が就職を希望しないというのはおかしいと思いませんか?

もっと言えば、専門知識を活かした就職をするための意欲を上げるのが教育ではないのでしょうか?

たしかに情報公開は必ず見るべきね!

実はここにも問題が・・

リアルな就職率が悪い専門学校の場合、これらの情報ななるべく見せたくないのかとても分かりにくい場所でひっそりと公開している場合が多いようです。

また、公開されているのはPDFやWordファイルだったりしてスマホでは見にくいという難点もあります。

ですが、面倒でも絶対確認しておいた方が良い情報なので確認しましょう。

学校選びで失敗しない方法

就職率より重要なこと

進学先の選択を誤らないためには「情報収集」と「比較」に尽きます。

たとえリアルな就職率が良くとも、就職先の企業の質、専門教育の質が良い学校を選ぶべきでしょう。

人手不足で選ばなければ就職ができるこのご時世ですから、実は就職率はさほど重要ではありません。

その学校へ行った結果、自分が納得できる企業に就職できるかを見極めることが重要です。

そのためには、就職先企業の実績を見ましょう。

就職率が良くても、就職先がブラック企業だとダメよね。

就職先企業のリストは、専門学校の質を見極める最大のポイントです。

ただし、下記の点に注意して見る必要があります。

大学と分野が被る場合の対策

大学と分野が被る場合(例:ビジネス系、情報処理系、農業系、法律系、工業系、美術・デザイン系、医療系など)は必ず大学とも比較しましょう。

専門学校に決めているのに、大学とも比較するというのは多少面倒かもしれませんが、進学情報サイトを使えば資料請求は楽にできます。

例えば、スタディサプリ進路であれば無料で一括資料請求をできるだけでなく、1000円分の図書カードがもらえてしまいます。

スタディサプリ進路は掲載校数が多く、有益な記事も豊富なのでおすすめです。

さすが大手リクルートが運営してるだけあるわね。

Webサイトで専門学校の比較をしても良いのですが、しっかりと比較するためには紙のパンフレットが必須アイテムです。

自分が気になる学校をしっかりと見極めるためには、同じカテゴリーの学校を最低でも5校は比較しましょう。

場合によっては資料請求者のみに開示される情報もある可能性があります。

けど、資料請求したら電話とかでセールスの嵐なんてことはない?

そのような学校は、その時点でアウト。

そこまでしないと人が集まらない学校なので候補から外しましょう。

そのようなことが気になるのであれば、間にスタディサプリ進路を挟むことで多少なりとも安心できるのではないでしょうか?

なお、スタディサプリ進路での資料請求は保護者でも可能です。会員登録は非常に簡単なので試してはいかがでしょうか?